茨中:横断山脉最深处的藏族圣诞节

发布日期:2025-05-01 | 作者:行李一份来自滇西北的邀请:2025教会禧年,与我们重走这条“传教士之路”

25年3月 至 10月,我们的预留行程档期安排 | 滇西北小众旅行

咨询行程:15133676127(同微信)

——————————————————————————————

下文已获作者及首发微信公众号“行李”授权转载,点击此处查看原文链接。

本文首发日期:2014年12月26日;

本页面责任编辑:于博(15133676127)。

距离茨中只有100多公里,我们还是转了5趟车才抵达。这是当地人乘坐的班车,但5趟车上都空荡荡的,除了我们,常常再无他人,这让我们很惊讶。“茨中”这个名字对我们而言,如雷贯耳,过去100多年来,天主教的传教士和外籍探险家源源不断至此——它以一座屹立了上百年、影响播及欧洲的天主教堂闻名,也以碧罗雪山脚下和澜沧江岸边的险要位置闻名,但在国内,在云南,它如此落寞,即使那些转过梅里、去过雨崩的资深驴友,也未必知道这里。如果要在地图上找到它,也要好一番功夫。

距离茨中只有100多公里,我们还是转了5趟车才抵达。这是当地人乘坐的班车,但5趟车上都空荡荡的,除了我们,常常再无他人,这让我们很惊讶。“茨中”这个名字对我们而言,如雷贯耳,过去100多年来,天主教的传教士和外籍探险家源源不断至此——它以一座屹立了上百年、影响播及欧洲的天主教堂闻名,也以碧罗雪山脚下和澜沧江岸边的险要位置闻名,但在国内,在云南,它如此落寞,即使那些转过梅里、去过雨崩的资深驴友,也未必知道这里。如果要在地图上找到它,也要好一番功夫。

在夜路里穿过澜沧江的险峻峡谷,经过一座座水电站、落石坡、矿坑,再胆战心惊地下一段连续急速拐弯的坡道,过摇摇晃晃的桥面,爬一段之字形的烂石堆上升路面,晚上十点多,终于抵达这个看上去破破烂烂的村子。

我们在一个小客栈住下,主人去县城看病了,家里没人,门口上写着自助服务(住一晚60元,一餐饭10元,走的时候把钱放窗户上即可),茨中在峡谷深处,明晃晃的月亮从对面的山脊一路蔓延下来,像下了一层薄雪。除了山上雪水融化后的泉水流过村子,因为我们的到来才响起的一两声狗吠,不再有任何声音。但是慢慢的,我们听到了越来越多的人说话的声音:一对来自杭州的资深旅游夫妇;一个湖南来的算命人;一个广东来的大学生;刚从怒江峡谷翻越碧罗雪山下来的户外导游,正在为接待即将前来徒步的8个英国人准备,他说另有一支法国队伍,打算自己走,为了向一百多年前的传教士致敬……这个导游叫红星,几年前我们也曾来到这里,那次就在他家小住过几日,他的父亲是天主教会会长,还会酿造一种大多人不会的葡萄酒,但那时红星的愿望只有一个:开一家客栈,再带人徒步旅行。

(茨中所在的狭长村落,在碧罗雪山山腰,俯瞰澜沧江,茨中教堂就是村子里那座最高的建筑。)

(茨中所在的狭长村落,在碧罗雪山山腰,俯瞰澜沧江,茨中教堂就是村子里那座最高的建筑。)

去茨中的乡村巴士上,满地是土,车座的罩垫脏得像几年没洗的样子。磨蹭到三点才发车,一路走走停停,有托司机捎货的,也有等在路边取货的。坐在我后面的是一位老人,念着经文,话不多。再后一排的阿妈也捻着水晶佛珠,一个瘦长的纳西女子背着沉重的两大编织袋,一个高中生模样的小伙子显出比他实际年龄老炼许多的神态。

公路沿着澜沧江河谷一路逶迤而下,沿途经过云岭乡、燕门乡,过了燕门的巴东就是维西县地界。出德钦到永芝的一段路,也是梅里雪山外转经的路线。路上下雨了,是太阳雨,光线穿过云层,在空中飘移不定,远处缅茨姆峰上云层翻滚,辉映出层层的山影。缅茨姆是梅里十三峰中最秀美的一座,人们把她比拟为主峰卡瓦格博的伴侣。雨雾迷蒙,更显出山高谷深。山梁幽谷中,险峻绝世之处,总有一二间藏式楼居,如鸟临深渊、鹰翔危崖。

茨中村就处于这高山深谷中,跨越澜沧江的茨中桥正在整修,最后十米的桥面只架了三条木板,望下去,江水滔滔,令人目眩。我背着大包摇晃着过了桥,沿着山道上到村口,一桥架于湍急的山涧上,右拐进村,继续上行约一公里,才可看到教堂高耸的钟楼,此时已近黄昏,天色渐暗,衬出灰白的墙体。

姚神甫在教堂门外的小学操场前踱步,裹着头巾的阿妈和头戴毡帽的大叔们从村舍走来,也坐在操场前,聊着天,红色的烟头忽明忽灭,暗示夜幕缓缓而降。我借着微暗的天光把教堂看了个大概。

茨中教堂建于1907-1914年,距今已逾百年。教堂被葡萄园包围,北侧葡萄园边种着两棵三四十米的大树,枝高叶茂,都是外国传教士手植,其中一棵是从法国引来的桉树。教堂建筑有两部份,主体建筑集礼拜堂与钟楼为一体,外墙用灰白色的石头建成,石上雕花,辅以白族风味的线描花饰,西洋建筑工艺与东方审美风格珠联璧合,并无不谐之感。只是后来在钟楼顶上加盖了中式的廊檐,显得有些突兀。在主建筑之外,另建了一间纯中式风格的小木楼,与礼拜堂入口一同围出一个方正的小院,院内种了几株芭蕉,别具风致。

小楼一层过去是储藏室,二楼正中是间小会客室,两侧为过去两位传教士的住所,南北两侧厢房为宿舍,当晚,我就住在小会客室中。这间小屋有小楼唯一的小露台,建在进入教堂小院的门廊上方。露台正对着东面的葡萄园,越过葡萄园后农舍的屋顶看过去,就是澜沧江河谷,河谷对面的山势高大而舒缓。

次日清晨醒来,天色已大亮,但直到九点之后,才有一缕金色的光线从山尖透过来。一株三角梅从门廊下直攀上这小露台,并用繁枝将小露台从南向北包拢,粉红的花朵簇簇,光线从中透过,盈满、流溢。在这露台上,我觉得自己富足又安详,心中有一种神秘的回响,在大山和教堂拱形的门廊间相映和,在花朵、空气、木雕、青瓦、凉风、牛铃、鸟唱、蟋蟀之间均匀而无介质地流动,混溶为一体,但每一样又如此清晰、真切,短暂但往复,周转不息:“夏天的雷又睡透冬天的雪”,我想起华莱士•史蒂文斯的这句诗,它确切地道出了此刻茨中时间流逝的状态。

一百多年前的外国神甫,如何在这深山之中扎下如此深的信仰之根,并维持了这么久的时日?十分值得回味。

(在这样一个偏僻的藏族聚居的村子里,不仅居住着多个民族,还并存着多种宗教,天主教堂与藏民传统的煨桑台只有咫尺之遥。)

吴公底是茨中天主教会会长,出生在一个六代人都信仰天主教的藏族家庭,他本人在出生的第八天就接受了罗维神父的洗礼,神父为他了取了教名——奥斯汀。他家住在村头山涧另一侧的公路边上,我进茨中的时候,巧遇他的大儿子红星,后来在他家里又住了些日子。我提出了我的疑问,吴公底说,传教士最早来到澜沧江传教的时候,做了一些非常重要的举动,为他们的传教事业打下了深厚的根基。

第一是学藏语,有一则传说称传教士用望远镜诱惑东竹林寺的僧人,僧人很想买下望远镜,传教士声称不卖,但只要僧人教他藏语,他就可以把它送给僧人。按吴公底的说法,传教士在刚到这里时,是以商人的身份与僧人们交上了朋友,以便学习藏语。

传教士做的第二件事是买土地,其时澜沧江一带人少地多,而传教士从四川康定、云南曲靖等地带来许多没有土地的教友,给他们土地,让他们在这一带安置下来种地生活,打下了传教的基础。吴公底说,这一带的藏民大多都有姓,如李、杨、何、张,原因就在于此,只是后来与藏族通婚,渐渐地藏化了。吴家的祖爷爷原先是昌都的银匠,流落来此,与这里一个信仰天主教的姑娘结合,延生下这一脉。

行医成为传教士的第三样利器,一来西药见效快,二来传教士行医不分教派,确实起到了治病救人的目的,这迅速增加了人们对他们的好感与信任。此外,传教士还收养孤寡老人、抚养孤儿。据说教堂还专门有一间房,存放着十几二十付棺木,专为死后因贫穷买不起棺材的人免费提供棺材。以汉民传统习俗中对待死之重视,此举无疑给传教士加了高分。

最重要的是,早期来此的传教士多半知识渊博、拥有强烈的人格魅力,今天在德钦县图书馆中收存的大量传教士的手稿笔记,证明了这一点。据说,曾有传教士勇敢无畏,用自制的滑雪板滑下雪山——这些故事在教友心中形成了神话,以至于吴公底听到下面这则故事:相传茨姑教案中两个神甫被土司押到澜沧江边准备实施杀害,俞伯南神甫要求死前颂读经文,他每颂完一页就撕掉这一页,纸片在空中飞舞。等经文颂读完,经书也化作满天纸屑,这时他说,可以动手了。土司们一时不敢上前,最后那龙卡的土司挥刀斩下了俞神甫的头,“但流出的不是血,而是白色的乳汁。”后来茨中的两个老教民在背篓里装着破衣服,乔装混入阿敦子(德钦),趁官家庆功的时候,偷走了两位神甫的头颅,与躯体合葬于茨姑村。

然而教堂的建立,教会工作的展开,并非一开始就很顺利,传教士们建立学校、行医等善举,也是在最初试图进入这片地区遇到障碍后采取的攻略。

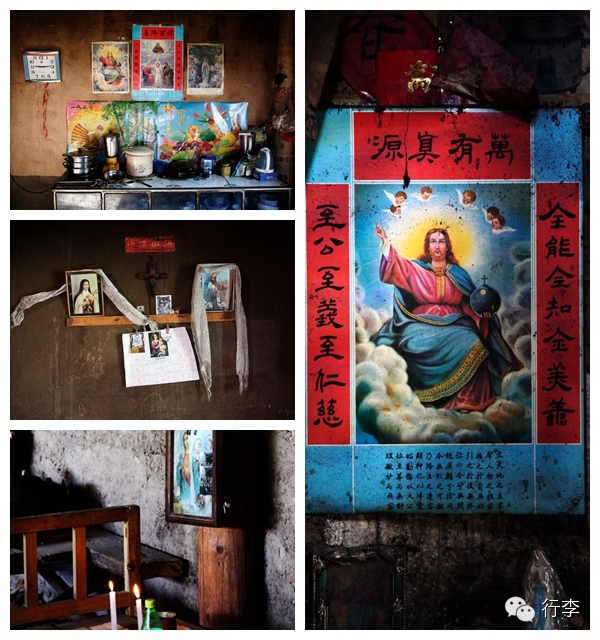

(村子里、村民家中,随处可见天主教的痕迹。)

从1846年开始,罗马教宗额我略十六世就专门设置了西藏教区,试图将上帝的福音传到西藏那块神秘的雪域高原。但是第一批传教士便遭遇失败,于是,他们沿澜沧江而下寻找合适的传教点,以便日后再往西藏渗入,于是有了后来的茨中教堂。

19世纪中期,天主教开始传入德钦,那时罗马教会将康巴地区的传教任务交给总部在成都的法国外方传教会。1860年,法国传教士古德尔、丁德安等开始在云南的德钦、维西和贡山等地建立教堂,开办学校,给人治病,开展传教活动。6年后,最早的教堂在茨姑村建成,并以其为根据地,沿澜沧江传播天主教,先后在茨姑上游的德钦、下游的小维西等地建立了教堂,甚至向西翻越碧罗雪山,进入怒江流域的丙中洛传教。

光绪十八年(1892年),灾难来临了,西藏察瓦龙地区僧俗数百人南下汇同阿墩子民众,捣毁该地天主教堂,驱逐传教士,史称阿墩子教案。光绪三十一年(1905年)三月,再次爆发驱洋教运动,即维西教案,当地僧俗民众焚烧茨姑教堂,杀死法国传教士俞伯南、蒲德元。七月,运动波及怒江地区,白汉洛教堂被毁,传教土被逐,即白汉洛教案。据说教案发生时,怒江的本堂神甫仁安寿正好翻越碧罗雪山,在山上看到教堂被焚,于是返回经怒江至昆明,并向清政府施压。清政府为此赔付给教会巨额赔款,他们用这笔钱,在茨中约三分之二的土地上兴建了茨中教堂,1921年,教堂竣工,成为天主教云南铎区主教坐堂,下辖两个分堂,先后办过一所学校和一所修女院。

为了在茨中扎地生根,教父们尝试了各种努力,在维西拉开了传播福音序幕的顾德尔神父也是位医生,当时在维西县城流行伤寒病,神父为了救死扶伤,最后因传染伤寒而逝世。类似的故事和人物还有很多,自此,敌对的坚壁慢慢消融,这些行为他们赢得了信任,并慢慢感动了很多原本信奉藏传佛教的人。

传教士们也懂得如何与当地文化结合,除去天主教堂外观设计上更加“入乡随俗”,教堂会以当地人易于接受的箴言来感化众生,教堂的对联中,大多是“极仁极爱,至善至谦”一类词语,而在耶稣像左右两侧,则挂着“宣仁宣义聿昭拯济大权衡,无始无终先作形声真主闻”的招牌。之后,便是天主教如何深深扎根于茨中,而茨中人又如何信服传教士们的故事了。虽然直到最后,传教士们也没能实现他们进入西藏传教的愿望,但在茨中的成功,也许足以弥补这个遗憾。

1949年以后,传教士先后被遣送回国,1951年,茨中教堂最后两名传教士:法国人古纯仁和瑞士人沙伯雷,也终于结束他们长达一生的远东生活,回到属于他们的西方世界。茨中教堂背后那两棵高大古老的桉树,原是西方的传教士们为解乡愁而种植的,在他们离开后,这两棵桉树成为茨中人缅怀他们的“物证”。

(天主教在藏区入乡随俗,人们阅读藏文版的《圣经》,用藏语吟唱赞歌、念诵经文。)

我跟着吴家阿妈去茨姑村亲戚家里,阿妈只用一根手工编织的背带就把小玛利亚舒适又稳当地背在背上。

从茨中到茨姑,走一个多钟头山路就到。在澜沧江拐弯处的山坳中的玉米田和葡萄园里,散布着两层的藏式小楼,黑瓦白墙。茨姑属于巴东村,这里和周边几个村子里,百分之九十的人都是天主教徒,这里也是茨姑教案发生的地方,就在茨姑教案发生后,才有了茨中教堂的建立。沿“之”字的羊肠小路下坡进村,吴家阿妈和认识的人打着招呼。亲戚家很快到了,屋顶上挂着炊烟,院子里人们忙着准备饭菜。我们去的这家,她家女儿曾因为车祸,在奔子栏坠入江中,依例,村里这一天在亡者家中举行追荐亡者的仪式。

客厅已经空出来,只在灶台右侧的墙上挂了耶稣和圣母玛利亚的画像。几个女子在灶台上烤粑粑,客厅里摆了七八个小方桌,来的客人先请上这里用早餐:粑粑、馒头、凉粉和小菜。一桌人吃完,另一桌又上。我和村里的男人在院子里聊天,阿能生是唯一穿白衬衣的人,这让他显得与众不同,作为村支书的他去过两次北京。

仪式在楼顶半敞的露台上举办。正中柱子上原来挂了一张圣母玛利亚的像,一个酒鬼大叔又拿来一张耶稣的画像。面前一张木床,上供一碗清水、水中一枝香柏,阿能生点上两枝蜡烛,酒鬼大叔吆喝着村民们席地而坐,无声中起了一片嗡嗡声,渐渐形成了整齐的颂经,那是以“玛利亚”为起句的藏语祈祷文,循环往复。

我的朋友曾在德钦县明永村教书,他也参加过类似的仪式,只不过明永村都是佛教徒,念颂的是莲师心咒:“嗡啊哞班杂古茹贝玛悉地哞”。莲花生大师在中阴教度论中述及人死后,在最长七七四十九天内的中阴状态如何免除恶趣,此书经索甲仁波切在《西藏生死之书》中的推介,在西方引起重要的影响。在茨中一带的天主教信仰中,死后的大事在于是否能上天堂,不同的是,佛教有轮回与因缘的体系,而天主教则是天堂与地狱的对立。祈祷中,有人低头沉思,有人仰起面庞,脸上浮现迷醉的神情。一切信仰与生死相关:“我们来处哪里,我们去往何处?”这是信仰的核心。

颂经仪式后,村里的男人围在一起喝酒,酒鬼大叔已经进入烂醉胡语的境界,阿能生和教会长安能拉我去他们家中坐坐。他俩都有汉名,祖上确是外地移民过来的汉族人,但现在已经完全藏化,住在与茨姑相邻的石门卡村。这里也有一间小教堂,村民在礼拜天来这里做弥撒。

(传教士将葡萄种子带到茨中,使它们在这里生根发芽,人们种植葡萄,酿造葡萄酒,并用它反哺教堂。)

(传教士将葡萄种子带到茨中,使它们在这里生根发芽,人们种植葡萄,酿造葡萄酒,并用它反哺教堂。)

这天一早,吴大叔一边打核桃,一边忧心忡忡地说,今年茨中天旱,许久不下雨,本来大多数核桃的青皮都应该开裂了,但是却远远少于往年。玉米也无法收摘,都旱枯在地里。

茨中是种稻米的,水田地里水渠纵横,但类似玉米一类农作物却从没有修过相关的水利工程,因而在今年的大旱中损失明显。而水稻由于水利兴旺,没受影响,还要二三十天就要收割了,地里竖着各式各样的稻草人。

从我住的小屋推窗就可以看到邻居卓录泰大爷家的田地,扎着绑腿的卓录泰天不亮就在地里忙活,天黑前才收工。我和红星去看望他,卓录泰是信佛教的纳西人,当了几十年马脚子,走遍大江南北,以至成天都扎着绑腿,既使现在在家务农也扎着。卓大爷的两个儿子都不幸过世,家里只剰下他和儿媳,孙女在昆明读书,孙儿在昆明打工,一年近两万的学费压得一家人喘不过气来。我去他家那天,卓录泰忍痛卖了心爱的骡子,现在他的马脚子生涯只剩下这付绑腿了。

那天下午,我帮卓录泰摘葡萄,摘完葡萄回到吴公底家,吴公底一个人坐在院子里,显得忧心忡忡。他今天察看了自家的树,发现嫁接的核桃树死了好几棵,而山上退牧还林后种下的栗子树也大都有了枯枝。“再这样去,不出十天,”吴公底摇着头。这沮丧的心情延续到晚饭后,我们坐着喝青稞酒,聊起天主的信仰。吴公底说,“我不知道什么是天主。我想,大概就是爱人如己,天主就是爱吧。”但是他脸庞上的皱纹并不舒展。他说很多人作弥撒,做得像模像样,但出来做事又是另一回事。吴公底说的是姚神甫在茨中教堂每晚组织的弥撒。

天黑后,大家聚在教堂颂经,听神甫布道,作弥撒。去的人不多,大半是老人,吴家离教堂远,所以几乎不去。那天饭后,吴大叔心情不好,脸上半是感恩半是渐愧半是迷惑。有一句话令人动容,他说:“我不知道我自己该怎么对待天主。”这让我们陷入长久的沉默。

夜黑星朗,晚上红星拉我去他厨房楼上的“酒吧”参观。他的梦想是开一间户外驴友的客栈,楼上是他两年前没成功的“作品”。墙上挂着杜仲贤神甫的照片和一面瑞士国旗,此人被害于梅里转山道上的说拉哑口,被害时,吴公底家的父辈是随行马帮中的马脚子。如今每年杜神甫在瑞士的家人或老或小都会在八月来吴公底家,然后一起去说拉哑口拜祭,今年陪同去的是红星。和吴公底眷恋土地、庄稼、树木不同,红星和弟弟都不想再把时间用在土地上了。红星在怒江跑了一阵车,后来回来搞客栈,现在没法出去,只能帮家里做做家活。弟弟也在外面开车,一天中只有早晚时间在家中打个照面。家里的农活主要靠吴公底老夫妇和儿媳三个完成,但不管什么时候,一看到玛利亚,吴公底的脸上就充满了光彩。

另一天,我去了刘文增家里,他的父亲原来信仰藏传佛教,母亲信仰天主教,后来全家就跟随母亲信仰了天主教;妹妹出嫁后因为丈夫信仰藏传佛教,她便跟随信仰藏传佛教。刘文增的堂弟刘文高信仰藏传佛教,他的妻子斯那永宗原来是信仰天主教的,出嫁后便改信藏传佛教。这是我见过最能体现茨中特点的家庭组合。

关于茨中并存的多种宗教,信奉天主教的吴公底是这样认为的,天主教劝人多行善举的教义与藏传佛教弃恶扬善的教义相吻合,人们信教的最主要原因是都为了灵魂安宁,天主教与藏传佛教只是采取不同的方式教导人们行善。村民们严格地尊奉了行善的行为,在我见过的所有人中,几乎无一例外地认为,只要多行善事,无论是每天面对的是山神、经幡,还是天主、十字架,都不会受到惩罚。

(每年圣诞,总有很多天主教徒从外地跋山涉水至此,包括境外教徒,与当地村民一起,齐聚茨中教堂欢度节日,很难想象,隆冬时节,在“遥远”的横断山脉的核心腹地,一群藏族人在过着这样“洋气”的节日。)

(每年圣诞,总有很多天主教徒从外地跋山涉水至此,包括境外教徒,与当地村民一起,齐聚茨中教堂欢度节日,很难想象,隆冬时节,在“遥远”的横断山脉的核心腹地,一群藏族人在过着这样“洋气”的节日。)

有幸赶上茨中的藏族圣诞节,那天刚好礼拜天,太阳翻上山后不久,村民就陆陆续续到教堂了。在弥撒开始之前,人们安坐下来,一个教友在祭台前的黑板上写下今天颂经的内容,大家开始颂经。颂经用的是藏文,内容主要是赞颂耶稣和圣母玛利亚。一部份人在教堂左后侧排队做忏悔,教堂一角的小木屋中,挂着黑色的布帘,裹着红头巾的藏族阿妈跪在一角低声忏悔。

大厅里坐了一大半人,以老人居多,还有不少抱小孩的妇女,小孩子的打闹给礼拜堂添了不少生活的趣味,村里的年青小伙子很少见(后来我发现他们大多聚在教堂外面的小学操场附近喝酒打牌)。弥撒中,人们几次起立,唱着藏文的圣歌。一个年轻的少年在姐姐的身边,听随姐姐的指导,学习熟悉弥撒的仪式,他偷眼看看我的镜头,目光纯澈。带头巾的阿妈们最为温淳和善,她们的脸上多么慈祥,仿佛母亲般可亲可敬。

和往常比,一切并无特别,唱赞美诗、恭领圣体,只是晚上时多了一场篝火晚会,这将圣诞之夜的弥撒礼仪推向了高潮。在弥撒还没开始前,教友们围在篝火边唱起醉人的歌,跳起欢乐的“弦子舞”和锅庄,将圣诞节连同上帝的福音一起带入这里,但也在圣诞节上加进了当地人喜欢的舞蹈,并和他们一起跳,据说罗维神父的锅庄跳得非常好。

我们在半途中离开,去吴公底家喝酒。吴公底和两个教友帮姚神甫完成教堂今年酿制玫瑰葡萄酒的第一次过滤。茨中葡萄酒的酿制技术十分简单,采来葡萄后揉碎发酵七天,然后过滤,再发酵,再过滤,如此经三四遍过滤就好了。

吴公底家里有两种家酿葡萄酒。一种是赤霞珠,果味馥郁,但是口感略显酸涩。另一种就是传教士带来的法国玫瑰蜜,据说在法国已经失传。茨中教堂原来的玫瑰蜜早已失传,他曾在茨中教堂当过修女的小姨妈德利撒,将这一套法国传教士传授的酿酒技术传授给了他。现在村中只有教堂和吴公底等一二户人家有这种玫瑰蜜,其它人种的都是云南红公司提供的赤霞珠。比起赤霞珠来,玫瑰蜜更小粒、色更深,味道自然全然不可同日而语。酿出的酒,赤霞珠只要8元一斤,玫瑰蜜就要20元一斤。那天,我在姚神甫处喝到了教堂去年酿的玫瑰蜜葡萄酒,清澈且馥郁,酸度也控制得刚刚好,确是我在茨中喝过的最好的葡萄酒。在每次的弥撒中,这葡萄酒汁都不再是葡萄酒,它是“耶稣的血”,以玫瑰之名,转换成蜜……

茨中:云南省澜沧江边一个村落,位于迪庆藏族自治州德钦县最南端,出村子即进入维西县。19世纪已有外国传教士将天主教传至这里,至今绵延不绝,最初掌管教堂的教父由欧洲派遣,现在由国内统一管理。

采访&照片提供:高晓涛

整理:Daisy

统筹:赖国平

谢谢你们耐心阅读到这里。