我们——希望的朝圣者

发布日期:2025-08-16 | 作者:申鹏飞

人类是与生俱来的希望者,人心中对于未来的美好憧憬始终存在于我们的社会,这希望也构成了我们当下不断付出的动力。然而,我们对于未知的态度常常是焦虑的。从信心满满到忧心忡忡、从平安祥和到焦虑不安、从坚定信念到犹豫怀疑。我们有时也会遇到对未来灰心丧志、悲观失望、愤世嫉俗的人,他们好像看不到世界会带来幸福和希望。愿禧年成为我们众人重燃希望的机会,天主的话语会帮助我们找到希望的原由。因此,让圣保禄宗徒写给罗马基督徒的训诲作为我们的导引。(《禧年诏书》1)

自罗马的圣门开启之后,各个教区、堂区还有个人都进行了不同形式的朝圣活动。当然朝圣的目的在于“走出去”,在以前“走出去”是字面意思,它要求我们真正地到罗马去。很显然,教会注意到了一点,并不是所有的人都能够负担得起或者有机会亲自到罗马。那么到不了罗马的人呢?关于这点,教宗方济各写道:“我衷心期盼那些怀着望德的朝圣者,能亲身前来罗马参与圣年庆典,也希望所有其它无法亲临圣伯多禄宗徒和圣保禄宗徒之城的人,能在其居住地的教堂庆祝圣年。”(《禧年诏书》1)教宗方济各以这样的方式打破了地域局限,将“罗马”扩展到了我们身边的堂区,为使我们能够真正地走出去。这一旅程的旅行距离被排在了第二位,因为藉此“走出去”的机会,我们在静默和分享中拉近了与自己彼此之间的关系,尤其是我们在“走”的过程中最重要的一个举动,那就是寻找天主。当然,天主无处不在,但是我们通过朝圣的方式来更新我们的灵修生命,在不一样的环境中寻求并认识祂。这也是教宗方济各在禧年诏书中明确提到的:禧年是与主耶稣真切相遇的时刻(《禧年诏书》1)。从教会的这扇门,我们基督徒要向世界宣布一个讯息:希望。

希望,为什么是希望?禧年已经过了大半,但我相信很多人都还和我一样有这样的疑问:为什么是希望?为什么不是其他的主题?而偏偏是希望?是的,世界上现今的确正存在各种矛盾:个人主义、环境的破坏、各种形式的战争、青少年问题、生命安全、道德价值的扭曲,等诸多问题;鉴于今天网络的便利,我们对世界上大大小小的问题都有所耳闻,这些也都是不小的问题。但这与我何干呢?我说什么或者做什么都不能对那些现象有任何丝毫的改观,为什么要钦定“希望的禧年”呢?教会到底是想要借“希望”向世界传达怎样的信息呢?

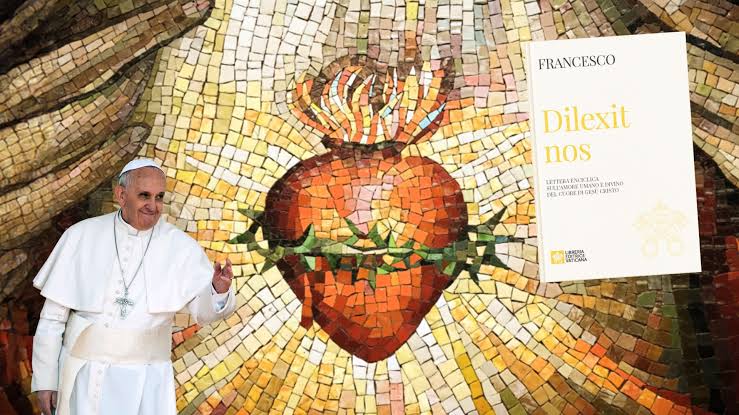

同年十月(亦或是禧年解读?),教宗方济各发布了他的通喻《祂爱了我们》(Dilexit nos)。这是一篇关于敬礼耶稣圣心的通喻,也是教宗方济各留给世人的最后的声音。教宗方济各是一个怎样的人呢?他先后写了《愿你受赞颂》、《众位兄弟》、《福音的喜乐》以及《大家庭》等作品;他也先后颁布了两个禧年:慈悲禧年、希望的禧年。不难看出教宗是一个以人为本出发的教宗,而关于人最终的答案汇聚在了《他爱了我们》这篇通喻当中,通喻的中心就是一个字:心。而人的心最终指向耶稣的心,因为从这心里,有不可胜数的爱倾注给了我们。换言之,找到心也就是找到爱。如果说心是禧年的答案,那么爱就是希望的答案。

“我即是我的心,因心赋予我独特性,塑造我的灵性身份,并使我与他人共融” (《祂爱了我们》14)。当“地球村”一词被发明后,全球人类的距离都被拉进,不管天涯海角,人与人的相处都能在一瞬间完成。但是,当人类在享受社交软件便利的同时,远和近的概念也被混淆了。我们的确与另一端口的用户(或者我们把这个用户称呼为远亲)距离拉近了,但是于此同时我们却忽略了身边的同伴。从前我们说远亲不如近邻,现在我们却要说近邻不如远亲。在这一概念模糊的状态下:远成了近,近成了远。我们不再和朋友一块出去聚餐,即使在一起也会以网络的形式来表达自己,聊得话题也都并不一定与当下的关系有直接的链接。简而言之,我们对于彼此的关系的理解变得模糊了起来。我们的环境不再懂得自然地敞开心扉,不再懂得轻松地开怀大笑;因为我们的环境充斥了各种的声音,各种实际上与我们无关的声音。这些声音充斥着我们的生活,即使它们与我们无关,但是我们忽略了自己最真实的存在:我的心在说什么?这不是鼓励大家要以自我为中心,而是在“走出去”的前提下明白另一件事:让心灵也走出去,与他人的心同行。让我们再次聆听心的声音。因为,“心是真诚之地,不容虚假与伪装。它通常反映我们真正的意图——我们真实的信念、思想和渴望,那些无人知晓的“秘密”,一句话,就是我们赤裸的真相。心不是表象或幻影,而是真实、实在的,是“真正的我们”(《祂爱了我们》5)。只有在这真诚之地,我们才能再次打破当今世界虚幻的泡影,才能真实地感受到“心”的跳动。因为“在人工智能时代,我们不能忘记,诗歌与爱是救赎人性的必需品。算法无法捕捉,例如我们无论年龄或居处,回忆童年时用叉子帮母亲或祖母封住馅饼边缘时的怀念。那是烹饪学习的瞬间,介于童趣与成长之间,我们初次感到为工作与互助负责。除了叉子,还有无数小事——讲笑话引来的微笑、在窗边画的画、用破布玩的足球、装在鞋盒里的虫子、夹在书中的花、为坠巢雏鸟的担忧、摘雏菊时的愿望——这些平凡却非凡的记忆,算法无法企及,却深藏于我们心中。”(《祂爱了我们》20)

心不是心理学,也并非心脏学,这心是我们真实声音临在之处;其意义无法被生物学、心理学、人类学或其他科学穷尽。“它是那些“描述人作为整体(身心合一之人)的基本现实”的原初词汇之一。心的独特力量也帮助我们理解,为何用心领悟现实时,我们能更深入、更全面地认识。这不可避免地引领我们走向心所能承载的爱,因为“现实的最深处是爱””(卡尔·拉纳,《论圣心敬礼的神学论题》)。在提到心时,孟子提出了人心的四端:“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也”。从“我”这个宇宙出发,我们的世界是由无数个宇宙构成的,与他人的相处,也就是走进他人的宇宙、走进他人的内心。心就是禧年的答案。教宗方济各写道:“每人心底存有一神秘联结:自我认知与对他人的开放,个人独特性与奉献他人的意愿。我们只有在学会接纳他人时才成为自己,而只有接纳自己的人才能真正遇见他人”。(《祂爱了我们》18)

回到文章的开头,我们试图从外在世界找到安慰,并在安慰中得到希望的光芒。但相信读者有与我共同的心情,那就是我们很难在外在的世界找到真正的希望;这个世界带给我的,更多是失望。我们无法从这个碎片化的世界中找到一个完整的意义,那是因为我们的希望并不在那里。正如教宗方济各所言:“心使一切真实的联结成为可能,因缺乏心的关系无法克服个人主义造成的碎片化。两个单子或可接近,却永无法真正相连。一个充满自恋与自我中心的社会将日益“无心”,进而导致“欲望的丧失”。当他人从视野中消失,我们被自己筑起的墙困住,无法建立健康的关系,也无法向天主开放。海德格尔说,若要向天主敞开,我们需建造一间“客舍”(《论荷尔德林诗歌的阐释》)(《祂爱了我们》17)。同样地,德肋撒姆姆也说过,“不要去远方寻求天主,他不在那里,他就在你身边”。的确,我们也不要到远方去寻求希望,因为我们的希望扎根于我们的内心。在这希望的基础上生发的是爱,爱治愈一切疾病。而现今最大的疾病非“个人主义”莫属。在这个以自我为中心的文化里,人们对于周遭的人和事物变得漠不关心,但是却对那些虚无的信息有着浓厚的兴趣。这都是因为我们失却了内在,转而去了远方寻求天主。

然而,天主的爱是夸张的。祂以非平常的方式来到这个世界上,又以不平常的方式拯救了我们。祂的爱不是让我们现实性地聚集在一个王国里,祂没有以君王的姿态自居,反而以和我们每一个人相同的姿态来到世界上。祂走进了我们,因而能够让我们以我们的方式接近祂,这接近之所以能够发生是因为祂先接近了我们。天主先爱了我们(若一4:19)。祂的爱是夸张的,是因为祂夸张地爱了这个世界。之所以夸张是因为祂爱的方式是我们无法理解的,不论是从集体经验(救赎工程)方面还是个人灵修成长的角度,祂都夸张地爱着我们,前者是一种知识,而后者是一种体验(我们人类存在的两种方式)。按照海德格尔的语言来说,祂先搭建了一座“房舍”,因而所有的人都能进来;祂要我们也如此建造房舍,以迎接祂及众人进到我们爱的房舍里来。这房舍的名称不言而喻(因为我们了解到,一切都要从内发生):就是爱心。心是爱之居所,如果没有爱心,爱是没有办法找到的。换言之,爱由心而发,只有唤醒我们的爱心,爱才有可能发生。这也是禧年的另一个讯息。我们的希望既然扎根在这心里,那么我们现在要做的就是要唤醒我们的心。这也是朝圣过程中带给我们的讯息。只有当我们与他人同心携行的时候,我们才能“内化于心,践行于外”。

现在,我们知道了希望的坐标就是爱。这希望是笼统的,我们也许在人类学的研究里也能用到这样的思维。但是这篇文章的主旨还是要从禧年出发,如此,我们要解决的下一个问题就是:何为基督徒的希望?

相信我们今年对于这一段经文都熟记于心:“我们既因信德成义,便是藉我们的主耶稣基督,与天主和好了。藉着耶稣我们得因信德进入了现今所站立的这恩宠中,并因希望分享天主的光荣而欢跃。……望德不叫人蒙羞,因为天主的爱,藉着所赐与我们的圣神,已倾注在我们心中了”(罗5:1-2,5)。在给罗马人的书信中,圣保禄宗徒提出很多值得反思的观点。圣保禄宗徒在福传工作上具有决定性的转折点就是他把传教重心由罗马帝国东部转到罗马,以及在世人眼中罗马所代表的意义(当时人们对于“普世”的理解)。罗马教会并非由圣保禄宗徒创立,但他深感有必要赶往那里,好能把耶稣基督被钉死在十字架上死而复活的福音带给每个人——由于罗马的地理位置,从罗马传到地极——这是一个信守许诺、迈向光荣及充满希望的讯息,一个以爱为根基,永不让人失望的讯息。保禄在早期教会的地位不言而喻,按照他所收集的资料以及他的学识水平,他完全有能力写一篇福音,但是他却没有这么做,他没有这么做的原因是因为——和早期教会的心情一样——在等待耶稣的第二次来临。这也是为什么我们总是能感受到保禄宗徒传教的迫切。早期教会等待的就是这一讯息,不难想象当时的人都寄希望于耶稣的立刻降临。但是我们不要因此而误解这一讯息,耶稣既然以夸张的方式第一次爱了我们,那么作为爱的天主,祂也一定会以爱的方式再次来临。保禄迫切的心情大概也源于此,他知道这爱将传达地极,他的心情就是要让全世界都明白:天主是爱。

人一生至黑暗也是至无助的时刻,就是死亡的时刻。死亡作为一个现象,是每个人都要面对的课题。面对死亡——与自己至亲痛苦的分离——这一现实,是无法透过空洞的言辞来抒解。然而,禧年让我们有机会,怀着无比的感恩之情,重新体会我们在洗礼中所 领受新生命的恩赐——一个能够转变死亡 悲剧的生命。在禧年的背景下,值得反思的是,自教会成立初期的几个世纪以来,人是如何理解这个奥秘。例如:在许多古老的施洗所(如罗马的拉特朗圣若望大殿施洗所)内都有将圣洗池建设成八角形的传统,这是为了象征洗礼是「第八日」的曙光,是复活的日子,超越每周一次时间流逝的正常节奏,是向永恒和永生的幅度敞开的日子:是我们在尘世朝圣的目标。(参阅:罗六 22) (《禧年诏书》20)天主的爱旨在与我们分享祂的神圣生命:“我信永恒的生命”,基督徒的希望来自于天主。我们是这样宣告我们的信仰,基督徒的希望在这句话中找到了重要的基础。梵蒂冈第二次大公会议谈到希望时说:“没有天主作基础,就没有永生的希望,人性尊严将受到严重的损害,一如现代屡见不鲜者,并使生命、死亡、罪恶及痛苦等问题,永远成为不解的哑谜,以致令人陷于绝望。”我们在生活中期待祂的再来,并希望永远活在祂内。本着这样的精神,我们将第一批基督徒衷心的祈祷变成我们自己的祈祷,圣经也以这样的祈祷结束:“主耶稣,请祢来吧!”(默廿二 20)

耶稣的死而复活是我们信仰的核心,也是我们希望的根基。圣保禄宗徒用四个动词简洁地说明了这一点:“我当日把我所领受而又传给你们的,其中首要的是:基督照经上记载的,为我们的罪死 了,被埋葬了,且照经上记载的,第三天复活了,并且显现给刻法,以后显现给那十二位”(格前15:3-5)。基督死亡、埋葬、复活、显现;为了我们,耶稣经历了死亡,天父的爱藉着圣神的大能使祂复活,并使祂的人性成为我们永恒救恩的初果。基督徒的希望正是如此:在面对似乎是一切终结的死亡时,我们确信并感谢基督在洗礼中赐给我们的恩典——“生命只是改变,而非毁灭”——直到永远。我们在洗礼中与基督同葬,我们也在祂的复活中得到新生命的礼物,这打破了死亡的围墙,成为通往永生的道路。”(《禧年诏书》19-20)

圣奥斯定说过:“我整个人与祢合为一体,就不再有痛苦与劳苦;我的生命将是真正的生命,一个完全被你充满的生命。”这种圆满融合的特征是什么?是幸福。幸福是我们人类的召叫,也是所有人向往的目标。(《禧年诏书》21)我们向往的幸福,是确切地存在于一件能带给我们满足的事物中,那就是爱。因此,我们现在就可以说:我被爱,所以我存在;我将永远活在不会让我失望的爱中,没有任何事能将我与爱分开。让我们再听宗徒说的一番话:“因为我深信:无论是死亡,是生活,是天使,是掌权者,是现存的或将来的事物,是有权能者,是崇高或深远的势力,或其它任何受造之物,都不能使我们与天主的爱相隔绝,即是与我们的主基督耶稣之内的爱相隔绝”。(罗8:38-39)

因此,希望的禧年是一次爱的呼吁。当我们再次认识到周遭的人和事物的时候,当我们再次以爱为准则来处理事务的时候,当我们与他人的心联结在一起的时候,我们才能够真正地看到希望;走向希望的旅程,也就是把爱活出来的旅程。

2025年8月13日