圣经入门——旧约概述(1)。连载4

发布日期:2025-09-29 | 作者:意鸣子旧约概述1

如今,大多数读者接触旧约时,都将其视为我们所知的“圣经”这一分为两部分的“书籍”的第一部分。“圣经”(Bible)一词源自古代表示“书籍”或“卷轴”的词语(希腊语为biblos)。然而,旧约实际上是一座庞大的典籍库,由人类撰写,历经数世纪才汇集而成。与许多古代典籍不同,它得以跨越时间保存下来,直至今日仍是人们深入研究的对象。因此,在深入探讨圣经文本本身之前,有必要探讨一些话题,例如圣经作为神圣典籍合集的形成过程(即正典)、其各组成典籍文本的传承情况,以及关于圣经作为人类著作的各种现代成书理论(即批判理论)。

旧约正典

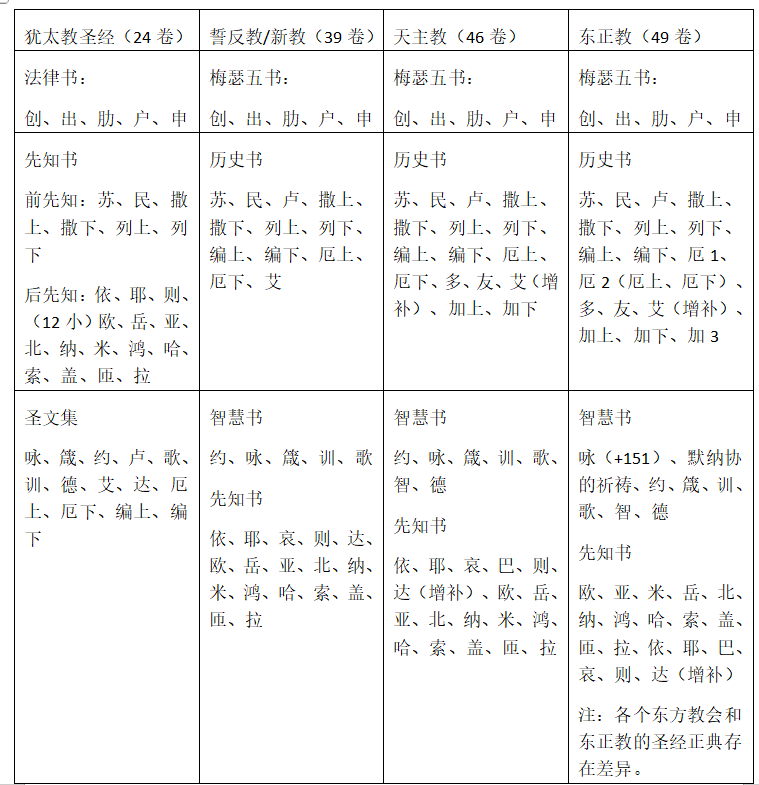

如今,大多数人从未思考过圣经应包含哪些典籍这一问题。例如,现代典型的读者若想获取一本圣经,只需去书店购买即可。关于应纳入哪些典籍的决定早已做出。新教基督徒会被指引到摆满各种英文译本的书架前,这些译本包含源自犹太教的39卷神圣典籍,以及27卷新约文献。天主教基督徒会被指引到特定书架,那里陈列着两三种不同译本,包含46卷旧约典籍和27卷新约典籍。东正教基督徒可选择的版本可能更少,但他们最终购买的圣经中,旧约包含的典籍数量会更多。

为何不同教会团体所采用的旧约典籍在数量和顺序上存在差异?这些决定由谁、在何时做出?这些问题的答案便涉及圣经正典。圣经正典的定义有二:(1)具有启示性和权威性的典籍目录;(2)这些典籍的合集本身,即圣经。

“正典”(canon)一词源自拉丁语,其词根为希腊语kanon,而该希腊词又源于希伯来语qaneh,意为“芦苇杆”或“芦秆”。在古代,芦苇杆被用作测量杆,因此在早期基督教中,“正典”一词逐渐指代用于评判教义的规则、标准或权威准则。主后2世纪末,奥利振首次将该术语用于指代圣经,而主后4世纪中后期,圣亚大纳削使其得到普及。同一时期(主后4世纪末至5世纪初),多位早期教会教父及主教会议召开,讨论并宣告关于不同圣经典籍及非圣经典籍正典地位的决定。

在讨论犹太教和新教的圣经正典时,必须注意避免将仅适用于天主教会的概念强加于这些其他信仰团体。例如,犹太教和新教(整体而言)都没有一个中央层级机构或权威团体(如大公会议)拥有在信仰事务上的无误权威。因此,天主教会中圣经的正典化可追溯至教会会议的正式决议,而犹太教和新教的正典化过程则有所不同,往往没有正式决议。

旧约的内容

犹太教、天主教、新教和东正教团体在旧约典籍的顺序和分类上各有不同传统。

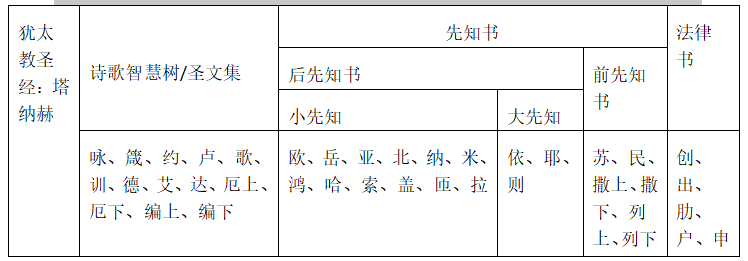

犹太教圣经常被称为“塔纳赫”(Tanakh)。这个词是犹太教圣经三部分名称首字母组成的缩写:托拉(Torah,即“法律书”)、先知书(Nevi’im)和圣文集(诗歌智慧书Ketuvim)(路24:44)。法律书对应梅瑟五书。先知书分为“前先知书”和“后先知书”,前先知书包括从《若苏厄书》到《列王纪下》的历史书,后先知书包括从《依撒依亚先知书》到《玛拉基亚先知书》的典籍。圣文集则包含所有不属于前两类的其他典籍。

历史上,基督宗教旧约的划分和顺序差异很大,目前天主教、新教和东正教圣经中的旧约也各有不同。犹太教的正典划分对教会的观点产生了一定影响,尤其是对圣热罗尼莫,但从未被完全采纳。更多时候,正典的排序是根据事件的历史顺序、或各书卷的文学体裁来安排的。其结果是,各种版本的基督宗教旧约均按文学体裁排列:梅瑟五书、历史书、智慧文学和先知书。

鉴于基督宗教旧约在正典顺序和内容上的多样性,学者们采用了不同的方法来介绍这些书卷。有些学者遵循犹太教的划分和顺序,将那些收录于基督宗教旧约但未见于犹太教《塔纳赫》的书卷——即所谓的“次经”——放在最后。另一些学者则根据书卷成书年代的编年重构、书卷声称的时代背景,或是采用正典顺序与编年顺序相结合的折中方式来排列书卷。所有这些体系都各有优缺点。然而,遵循犹太教的正典划分,似乎是在优先考虑犹太教对圣经的神学理解,而这与基督宗教的理解有所不同。同样,采用纯粹的历史排列方式,会不适当地抬高主流的历史重构(这些重构始终处于变化之中),而轻视神圣文本的正典形式。

鉴于本书致力于在礼仪语境中解读圣经,我们将遵循天主教会已成为标准的正典顺序,这在很大程度上是《拉丁文(通行)译本》的顺序(《天主教教理》120)。此外,在这正典中,圣经书卷按体裁排列:(1)梅瑟五书;(2)历史书;(3)智慧文学;(4)先知书。这一规则有一个例外,即《玛加伯书》,它有时被置于历史书的末尾,有时则放在旧约的最后,即《玛拉基亚先知书》之后,以此标示默西亚到来和新约开始之前的过渡时期。

旧约正典的形成

圣经对自身起源的记载,始于提及梅瑟在西乃山写下天主的法律(出24:4;34:27-28;33:2),并从天主那里领受了刻有十诫的石板(出24:12;31:18;32:15;34:1;申5:22;9:10)。这些神圣文献被存放在约柜中(申10:2-4;列上8:8),这从一开始就揭示了保存圣卷与古以色列礼仪崇拜之间的密切联系。

在旷野漂泊结束时,经文进一步提及梅瑟将构成《申命纪》的法律写在“书”或“卷轴”上(申28:58、61;29:20-21、27;30:10;31:19、22),并托付给肋未司祭(申31:9),由他们将其存放在约柜旁边(申31:24-26)。值得注意的是,梅瑟吩咐肋未司祭每七年在帐棚节期间,当盟约更新时,向以色列百姓宣读“法律书”(希伯来文sepher hattorah)(申31:9-13)。这本“法律书”是以色列宗教史上的第一本“圣经”,其作用既重要又具典范意义:它旨在作为信仰和道德的指南,在礼仪中被宣讲,是天主与祂的百姓更新盟约不可或缺的一部分。这也一直是新约中圣经的作用。基督徒的圣经仍然是一份盟约文献(分为新旧两部分),在更新盟约的礼仪庆典中被公开宣讲。

按照梅瑟的命令(申27:3-8),若苏厄在进入应许之地后,在厄巴耳山上,于与以色列百姓立约的仪式中,将“法律书”的一份公开副本刻在石板上(苏8:32)。在他生命的尽头,若苏厄又为“法律书”增添了补充内容(苏24:26),大概是存放在肋未人那里、约柜旁边的那一份。在梅瑟和若苏厄的使命之后,经文中有很长一段时间没有提及圣卷的写作。撒慕尔将有关王权的法律写在一本书上,存放在圣所里(撒上10:25),后来还有记载说他保存了编年史(编上29:29)。大约一半的《圣咏》被归为达味所作;大概这些《圣咏》最初是口头创作,后来由王室抄写员记录成文。同样,撒罗满因说出三千句箴言和创作一千零五首诗歌而被铭记(列上4:32)。因此,在这两位伟大君王统治时期(约主前9世纪),《圣咏》和智慧文学开始形成。

主前8世纪中叶,“文学先知”(literary prophets)兴起。虽然没有证据表明早期的先知人物如厄里亚和厄里叟留下了任何文字资料,但8世纪的先知亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚和米该亚确实写下了至少一部分神谕,这些内容记载在以他们名字命名的书中。主前7世纪,出现了哈巴谷(哈2:2)和索福尼亚的使命,但尤其是在犹大王国末期和流亡初期(约主前630-570年)事奉的先知耶肋米亚和厄则克耳,为我们提供了关于先知文学活动的最多信息。耶肋米亚和厄则克耳的书中都明确提及了我们现在能在梅瑟五书中找到的文本,耶肋米亚深受《申命纪》资料的影响,厄则克耳则受《肋未纪》资料的影响(尽管两位先知都引用了散落在整个五书中的各种段落)。因此,很明显,这些梅瑟文本在犹大王国晚期是存在且具有权威的——事实上更早的时候就已如此,因为早期先知的书中也不乏对它们的引用。特别是《耶肋米亚先知书》,多次提及耶肋米亚的预言被写下(耶25:13;30:2;36:2;51:60),这些都是由耶肋米亚口授给他的书记巴路克完成的(耶36:4、6、17-18;45:1)。耶肋米亚预言的最初副本被国王烧毁(耶36:27),之后又被重新撰写并扩充(耶36:28-32)。现存的文献中,明确提及厄则克耳写下自己预言的地方要少得多,但《厄则克耳先知书》在其风格和结构上,以书面体而非口头体为显著特点。厄则克耳书也最能体现出对早期书面资料的有意借鉴,特别是《肋未纪》的后半部分(肋17-27),当代学者称之为“圣洁法典”。

大约在巴比伦流亡期间(主前6世纪),一位不知名的抄写员似乎着手撰写了一部以色列人族从进入应许之地到流亡时期的历史,这便是我们现在所知的从《若苏厄书》到《列王纪》的历史书。这位抄写员历史学家使用了已有的书面资料,他偶尔会提及这些资料:《义士书》(苏10:13;撒下1:18)、《撒罗满实录》(列上11:41)以及《以色列列王实录》和《犹大列王实录》(例如,列上14:19、29;列下1:18;8:23)。

波斯人征服巴比伦后(主前539年),司祭厄斯德拉带领一大批巴比伦流亡者回到犹大地,他极力教导流亡后的犹大团体要按照梅瑟的法律生活(厄上1-6)。后来的犹太和基督徒传统,以及一些现代学者,都认为是厄斯德拉将梅瑟五书编辑成了现在的形式。与厄斯德拉同时代但更年轻的乃赫米雅也领导了流亡后的团体,并留下了文献,先知纳鸿、哈盖、匝加利亚、岳厄尔、亚北底亚和玛拉基亚也是如此。

亚历山大大帝征服近东(主前333年),开启了旧约时代最后的文化纪元。在基督降生前的最后三个世纪里,又有一些智慧书被写成(例如,《智慧篇》《德训篇》),这些书体现了希腊思想的影响。《玛加伯书》记载了犹太人反抗希腊化国王安提约古四世争取自由的斗争,安提约古四世统治着以叙利亚为中心的亚历山大继任王国之一,这本书或许是最后写成的旧约书卷。