谁真正拥有教堂?云南茨中教堂玫瑰蜜葡萄百年漂流记

发布日期:2025-10-18 | 作者:No one @ 微信公众号:城鹊一份来自滇西北的邀请:2025教会禧年,与我们重走这条“传教士之路”

25年3月 至 10月,我们的预留行程档期安排 | 滇西北小众旅行

咨询行程:15133676127(同微信)

——————————————————————————————————————————

下文已获作者及首发微信公众号“城鹊”授权转载,点击此处查看原文链接。

本页面责任编辑:于博(15133676127)。

Winter is Coming

一、教堂前身和今身

前身修建

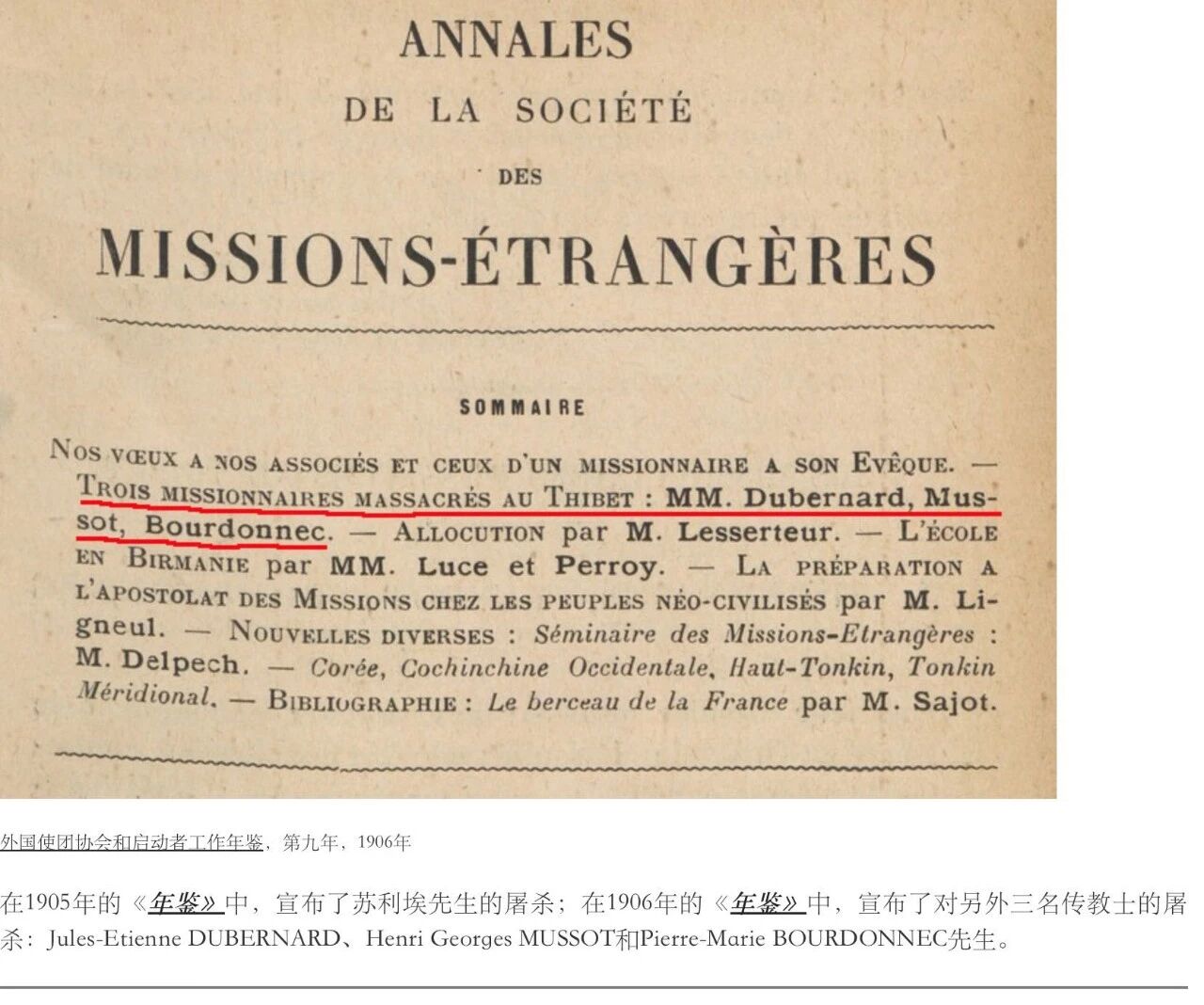

满清末年,教会福音由缅甸传入云南。同治六年(1867年),巴黎外方传教会教士余伯南(Jules Dubernard)在茨中村南约15公里的茨姑村修建了一座教堂,即位于湄公河右岸的附近的Tsekou(Cigu)村的在一家喇嘛馆的遗址上,并献给圣心奉献给耶稣圣心。故之名为,茨姑圣心堂。即Tsedjrong圣心教堂。

茨姑教堂时期的葡萄尝试(1867–1905)

1870年,皮埃尔·佩尼神父从四川引种中国山葡萄,因不适应气候枯死(MEP 1871年报告)。另据教友记忆,“神父把死藤烧成灰,撒在祭台前赎罪。”(口述,2008)

信仰磨难

神职人员遇难

当时维西厅同知李翰芬经过实地调查后承认:“番僧煽惑属实,然民众积怨亦深。”(《滇案纪略》手稿)。并建议妥协方案:允许重建教堂,但不得在原址,其后促成迁至茨中。

关于资金方面赔款1.5万两白银(实际到款五千两,其余被官员贪污)而关于人员方面,教会后续选择妥协,放弃追责高级喇嘛,接受土司象征性赔礼(100头羊)。 默许清政府将教案定性为“愚民被惑,非宗教对抗”。

二、迁址重建

重建茨中教堂(1909–1914)

1905年茨姑教堂被毁后,地窖残留3瓶葡萄酒被藏族教友私藏,用于1906年秘密复活节弥撒(迪庆州档案馆《禁教活动记录》)。传教士视残酒为“复活的希望”,促使伍神父决心在新教堂建立葡萄园。

其后,MEP决定迁址重建,选中澜沧江东岸的茨中村。 但满清赔偿款仅五千两到位,伍神父决定自筹资金,变卖家族继承的法国葡萄园,获1.2万法郎、向盐井富商 扎西顿珠借款(年息10%,以未来葡萄酒抵偿)。对于劳工藏族村民担心触怒山神,拒绝采石。伍神父亲自抡锤开山,并承诺“每采一筐石料,换一壶葡萄酒”。(茨中村口述,1950年代记录)

教堂建筑风格变化

首先在设计上放弃纯哥特式风格,采用藏式厚墙(抗震)+ 汉式瓦顶**(防雨)+ 法式拱窗(象征信仰)。钟楼高度从原计划30米降至18米,因“避免僭越喇嘛寺”。

所需的彩绘玻璃则从从越南海运至昆明后,雇佣纳西族马帮运输,但途中破损率超60%,最终仅够镶嵌祭坛窗。

三、葡萄园复兴,玫瑰蜜葡萄的引入

漂洋过海记

1909年从伍神父(Jean-Baptiste Ouvrard)决定从法国漂洋过海运来12株幼苗,神父酿酒世家出身,坚信“没有葡萄酒就无法举行真正的弥撒”。 同时波尔多酒农也是信徒的亨利·杜邦剪取自家百年老藤的12根枝条赠与伍神父。后者将枝条浸湿裹苔藓,藏于《弥撒经》铜版书盒夹层(书页挖空)。幼苗便开始了漂流记,从波尔多→马赛→苏伊士运河→越南海防→滇越铁路(1909年刚通至昆明)。 昆明海关查验时,伍神父掀开《圣经》页高喊“圣物不可亵渎”,官员放行(实际收受了3块银元)。途中雇佣藏族马帮头领运输,他途中发现是植物后要求加价,经过协商,报酬为“未来十年免费葡萄酒”。

澜沧江溜索惊魂:马帮过江时一筐枝条坠河,扎西跳江捞回9株,剩余3株被冲走(传说后来在下游长成野葡萄,此事不应当真以免陷入迷信之谈)。

喇嘛寺搜查:在途径盐井是,喇嘛怀疑内藏武器,伍神父以“治疗麻风的药草”得以过关。

安家为业:抵达茨中后,伍神父采用混合法国带来的硫磺粉、澜沧江沙土、藏族牛粪肥(藏族教友坚持),据记载幼苗存活七株(以圣水浇灌,并颂念圣母祷文)。为了抵抗滇西北冬季保温,神父决定用牦牛毛毯包裹藤根,称“圣母的披肩”。 而在夏日面对干旱,则仿藏式转经筒原理,造脚踏水车引澜沧江水灌溉。

罗维神父(Louis Robin)1925年技术笔记: “发现用澜沧江沙土扦插成活率最高,因其含石英砂排水性好——这是天主的恩赐,还是魔鬼的玩笑?(此处被墨水涂改)”

之后便是酿酒实验,由于初期酒质酸涩。日记记载”和家的‘圣若瑟’藤结出第一串葡萄,仅15粒,酸涩如药。”。1912年借鉴波尔多混酿工艺,加入野生蜂蜜改善口感,用于圣母升天节弥撒,教友竟说‘比青稞酒甜’。”

7月雹灾前,气压骤降,急令教友用牦牛毛毯盖葡萄。喇嘛见状亦学,却误盖经幡布致霉病。”

作为见证者,同时也避免遭受喇嘛或自然灾害,伍神父决定将七株幼苗分散给茨中七户首批天主教家庭,每户认领一株“以家族名命名”。当然也是减少修女玛利的照料负担。

神父说:就算烧了教堂,也不能让魔鬼找到所有葡萄。(刘阿土,08年口述)

而未存活的五株幼苗,据MEP档案记录,1910年12月冻死2株(刘姓、和姓),死因系根系因潮湿腐烂。

另外三株幼苗据后期教堂修缮,在祭台地板下发现有记载,“1912年4月,三名青年拔走三株幼苗,埋于扎古寺经幡下。七日后,其家人携羊来赎(教会记录一只),言称喇嘛令其归还‘偷走的土地精气。” 当然了,原因是其发现葡萄藤在经幡下竟然发了新芽,怕触怒山神才让赔罪 (现存**:迪庆州档案馆(编号:DZ-2015-017)。

据教堂执事后代刘建国回忆:“赔偿的羊被养在教堂,第二年生了双胞胎羔羊,神父说是‘天主的宽恕’。”

葡萄果实收获

1912–1920年,分户培育。

七户教友获得幼苗后使用扦插技术,在自家后院秘密培育新苗,至1915年已扩繁至50余株。 1920年,考虑到弥撒葡萄酒需求和局势分析,伍神父决定收回部分植株,并集中栽于教堂后院,形成约有半亩大小的核心葡萄园。

政教共治期:1921–1950年

据记载,当时德钦土司桑吉次仁见葡萄酒市场客观,明里暗地要求教堂分享酿酒利润,作为条件回报,吐司愿意划拨澜沧江边3亩集体土地给与教堂扩建葡萄园。教堂经过斟酌和福音需要,认可此回报,同时让当年的七户教友家庭转为技术指导,并月领2银元工资。就此,此后葡萄园年产400升酒中,40%用于弥撒,30%售卖,30%赠土司与头人。

法国探险家弗朗索瓦(1928年)《滇藏探险记》(巴黎出版),书中言道>“茨中教堂的葡萄架下,法国神父与藏族老人共饮自酿红酒,杯沿沾着酥油——这是殖民时代最荒谬又和谐的景象。”

四、信仰风暴雨

赤色压境

1958年公社化时,因着不可描述原因,集体葡萄园遭受被毁灭。庆幸的是,当年七户教友后代秘藏的老藤枝条避离了劫难,从而使品种得以延续。

1966年,赤兵以破2+2旧名义砍伐教堂后院五铢百年老藤,仅剩的两株因藏于教友菜窖中得以幸存,其过程亦是惊险曲折,或藏于经幡柱底座,或藏于墓穴空心碑,或藏于猪圈夹层,乃至于教友被批斗,枝条在火中抢救出芽眼。无论如何,事实是百年老藤再厉色的斧头下,得以存活。如何言之?万幸?或者信仰使然便是如此?

直到之后的时日,葡萄园“罪名”XX主义经济侵略遗毒,园子改种其他作物。

1979年,葡萄园得以归还,尽管土地仍属于G社,但有宽松,默许教友小范围栽种葡萄。受限于老藤的年月退化,新苗结果率不足两成。时年岁八十的修女(李玛利亚)凭记忆复原了酿酒配方。几年后,经证实,现存植株为法国濒危品种“玫瑰蜜”,仅存于茨中。

最终命运现状

1980年代农学家鉴定为法国濒危品种“玫瑰蜜”(Rose Honey),全球仅存于茨中。

两千年时代,经协商,葡萄基地以教堂保育,政府、商户负责市场化,利润按比例分成,葡萄园的光始终光亮。

2021年由于霜冻,两株百年老藤冻亡,此后教友用藤条编成十字架供于祭台。而现存植株,原始12株后代7株存活于教堂后院,最老藤干径达20厘米,年产量仅5公斤(专供重大宗教节日)。云南香格里拉酒业公司商业化种植,年酿3万瓶,标签印教堂素描。

神父说,这葡萄比我们更懂怎么活。”。法国原产地“玫瑰蜜”因根瘤蚜病灭绝,却在藏区雪山脚下存活。

五、神职人员介绍

伍神父(Jean-Baptiste, Pierre, Victor Ouvrard,1880 - 1930)

六、结尾

藏族天主教徒视老藤为“活的圣髑”,病患触摸藤蔓祈求治愈。 法国原产地“玫瑰蜜”因根瘤蚜病灭绝,却在藏区雪山脚下存活。法国人认为这是“殉道者遗产” ,与之相反,藏族人视作“外来文化的疤痕” ;而对于大多数的世俗政权而言,这不过是千万数量中再普通不过的所谓 民族团结象征;

然而,葡萄树沉默生长,却比所有争论者都活得久。

1869年日记

“藏人宁可跳崖也不愿听福音……昨夜梦见自己变成一只秃鹫,啄食自己的心脏——这是天主在考验我,还是魔鬼的嘲弄?”

1920年,口述修女玛丽转记

“藏族不懂三位一体,但知道好葡萄酿好酒——所以我说:‘圣父如根,圣子如藤,圣神如酒香’。”

1952年被驱逐前夜

教堂管事回忆:“神父把圣体埋在葡萄园,说‘等下一个春天’。

中国籍修士吴氏的信仰1951年检讨书

“我承认曾把圣母像藏在糌粑袋里,但从未放弃信仰……只是不明白为什么法国神父的上主比藏族的神更真。”

老教友回忆

“神父们走了,葡萄藤还在。每次剪枝都像在划十字——谁知道是不是天主在修剪我们?”

“神父爱讲故事,说巴黎的教堂比雪山还高,但茨中的星星更亮”。