常年期第三十主日:穷人的呼声(三篇)

发布日期:2025-10-24 | 作者:意鸣子常年期第三十主日:穷人的呼声

我记得有一位修士离世时的情景,他是个极为谦逊低调的人。他名叫尤利乌斯・佩特里希,我们一直都只称他为佩特里希修士。他的殡葬弥撒在常年期第三十主日的前几天举行,所用的读经内容与本主日我们将要聆听的相同。那些经文对他而言再贴切不过。他享年94岁,若用最贴切的词来形容,他就是个平凡之人。从我年少加入修会起,他就一直默默存在于我们身边。他从不爱出风头,事实上,他似乎还刻意回避他人的关注。

从某种意义上说,我从未真正了解过他,他就是如此沉默寡言。他温和的目光总是向下低垂,做事从容不迫,而且很长一段时间里——或许始终如此——他都独自在一间屋子里用餐。我想有些人可能会只把他当作一个“怪人”,或是将他归为患有病态羞怯的人。

主啊,求你怜悯我这个罪人。但我的直觉却并非如此。我能感受到修士身上有一种极为圣洁的特质。岁月流转,每次遇见他时,我都会特意上前问候,他则会咧嘴灿烂一笑,满心欢喜地回应我。我们会寒暄几句,然后各自回到工作中。在他那显而易见的爱德面前,内向的性格便退居其次了。

我讲述这位善人的事迹,并非为了宣扬他——这对他而言定会令人震惊——而是因为与他的相遇让我的内心倍感安宁。总而言之,修士是个谦卑的人。他的祈祷无疑已上达天听。

他心甘情愿地服事主。

我认为这样的谦卑正是本主日经文的核心要义。请聆听第一篇读经的内容:

甘心事奉天主的人,必蒙垂听;他的祈祷必要达于天廷。

谦逊者的祈祷,穿透云霄;不达目的,决不休止,

直至至高者回应,施行正义,彰显公理,上主必不拖延。

这样的祈祷能穿透云霄,不达目的决不休止!当然,我们的思绪常会不由自主地想到权能:但凡能迫使自己的祈祷上达天廷的人,想必能得偿所愿。无需担忧自身的软弱或不配,这样的人仿佛能支配至高无上的天主!

至少,人们很容易产生这样的想法。但请仔细深思:能上达天廷的,是谦逊者的祈祷。这样的祈祷能停驻在天主的宝座前,并非因为它激烈汹涌,而是因为它承载着沉静的真理之精神。它向那位能垂听应答的主宰,轻声诉说自身谦卑的需求,毫无隐秘的企图。

你认为以下两人中,谁体现了这样的谦逊?是法利塞人吗?

“天主,我感谢你,因为我不像其他的人,勒索、不义、奸淫,也不像这个税吏。我每周禁食两次,凡我一切所有的,都捐献十分之一。”(路18:9-14)

还是税吏?

“主啊,求你怜悯我这个罪人!”(路18:13)

我们都知道耶稣的看法。在福音中,他说:“我告诉你们:这人回家去,成了义人,那一位却不然。因为凡自高的,必被贬抑;自卑的,必被高举。”

无论佩特里希修士曾经历过怎样的内心挣扎,我都要感谢天主,因我有幸领受了他那宽厚、羞怯而又谦逊的爱。

我渴望能成为像他那样的人。

自以为义的人,是远离天主。

“谦逊者的祈祷,穿透云霄。”(德35:21)

许多年前,大约每年这个时候,我们都会去教堂为炼狱中的亡灵祈祷。我记得曾和父亲去了好几次。追思已亡日是获得大赦的良机,其珍贵程度远超清仓大甩卖——在这一天,你能为那些迷失的、或许已被彻底遗忘的灵魂促成永恒的解脱。

我们通常会进行三次朝拜,每次都诵念五遍天主经、圣母经和光荣颂,每完成一组祈祷,就会到玛达肋纳教堂的台阶上稍作休息。

这种做法或许存在诸多神学层面的问题,但其中蕴含着一种奇妙的意义。这一仪式的背后,潜藏着一个有待我们体悟的伟大真理。首先,这与天主息息相关。即便我们陷入绝境,天主依然希望我们获得救赎。教会设立这套繁复的救赎体系,是为了提醒我们,天主有意让我们摆脱悲惨的命运。即便我们只是提及“无人为其祈祷的灵魂”,或是“在炼狱中滞留最久的灵魂”,这本身就是参与到天主那丰沛的宽恕与关怀计划中的一种方式。

无论是圣人还是罪人,没有谁是凭一己之力成就自我的。如今,这种做法在很大程度上已不复存在,但其中的真理依然存续——只要我们有圣经提醒我们,我们的天主垂听穷人的呼声。“天主亲近伤心的人,拯救灵性痛悔的人。”(咏34:19)圣咏的这句话呼应了《德训篇》的智慧:“天主虽不偏爱弱者,但必垂听受压迫者的哀号。”

那些圣洁的灵魂,所有知晓自身匮乏的人,所有明白若依靠自身力量便会迷失的人,所有清楚自己无法凭借自身义德立足的人,都是我们应当向往成为的模样。无论是圣人还是罪人,没有谁是凭一己之力成就自我的。若有这样的想法,便是一种妄想;若渴望如此,便是一个虚假且危险的梦境。

你能想象告诉一位“白手起家”的女性,她实际上是个需要怜悯的罪人吗?你能设想告诉一位“自力更生”的男性,他正被天主爱着吗?他们无法聆听这样的话语,因为他们满脑子都是自己的成就。

“天主,我感谢你,因为我不像其他的人,勒索、不义、奸淫,也不像这个税吏。我每周禁食两次,凡我一切所有的,都捐献十分之一。”(路18:11-12)“我成功了。我做到了。这都是我应得的。”说出这些话或许会让人倍感畅快,但它们却紧紧关上了接纳与领受恩赐的大门。自义之人不需要天主的义德,不需要天主的爱,不必祈求怜悯,也不想从天主那里得到任何东西。或许,他们根本不愿与天主有任何关联。

此外,他们的一生都在不断比较:谁更优秀,谁更糟糕,谁是第一名?那些未能达到他们所设定的成功标准的人,都会被视为不配。耶稣正是向这类“仗着自己是义人,藐视别人”(路18:9)的人讲述了这个比喻。

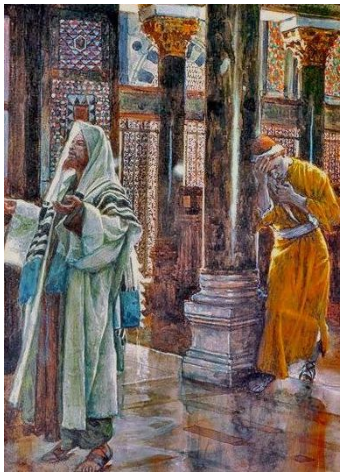

在圣殿前方那个高谈阔论、自我吹嘘的权势之人身后,远远站着一个可怜的灵魂。他自感不配,与众人保持着距离。他是个恶棍吗?是奸夫吗?或许是为自己的失败而沮丧,他双眼低垂。他的祷告言辞简单:“主啊,求你怜悯我这个罪人!”(路18:13)他的祈祷被垂听,他也能聆听天主的回应。他的祈祷中没有任何比较,只有质朴的真理。最终,是他满怀平安地回家了——他没有沉溺于自我,而是与天主合而为一。

伟大的宗徒保禄想必也体悟到了这一真理。他是何等杰出的成就者,何等勤勉的工作者,拥有何等辉煌的功绩。正如我们在《弟茂德后书》中读到的,他“打了美好的仗,跑尽了赛程,守住了信仰”(弟后4:7)。但为他预备的义德,最终是由他的救赎者、他的救主所赐予的,并非他凭借自身努力获得。

《斐理伯书》中也提及了这场“赛程”。保禄之所以能投身其中,是因为他意识到自己过往的一切成就都如同粪土,再也不妄图通过自身努力追求完美。这位曾无可指摘的法利塞人,摒弃了“凭一己之力成就自我”的伪装,终于领会到了那个可怜灵魂所拥有的自由——就像某天在圣殿后方,只能低声默念“主啊,求你怜悯”的那个人一样。

而那位带着儿子前往圣路易斯某座教堂后院祈祷的爱尔兰移民,正践行着基督早年讲述的这个比喻。走进那些贫苦灵魂的生命中吧。在那里,你不仅会找到自己,更会发现天主的奥秘。

“成义”意味着与天主建立正当的关系

法利塞人和税吏的比喻,其含义还有比这更显而易见的吗?经文中为我们呈现了一个反面典型和一个正面榜样,所传递的信息清晰明确:切勿骄傲,要谦逊,尤其在祈祷之时。这一点固然正确。但深入审视比喻的背景便会发现,大多数人即便领会了核心要义,却因对场景的想象存在偏差,而未能完全体会到比喻的冲击力。

结合我们当代的生活体验,很容易会设想这样一幅画面:两个人在一间近乎空荡的教堂里祈祷(“朝拜”),法利塞人骄傲地站在前方,税吏则谦卑地躲在后方的阴影中。但实际情形绝非如此。当耶稣说有两个人上圣殿去祈祷时,祂想让人们联想到的是耶路撒冷圣殿——在那里,“上殿祈祷”并非指私人的虔敬朝拜,而是加入信众团体,参与下午的赎罪祭礼仪。

我们自身的行为无法开启盟约关系。这两个人以不同的方式参与团体崇拜。法利塞人所属的群体在社区中广受尊敬,他却刻意站在人群之外。希腊原文中,“私下”一词位于“站着”与“祈祷”之间,将其与“站立”关联起来比与“祈祷”关联更合理,因为在当时的文化中,祈祷通常是高声进行的。因此,我们应设想这样的场景:法利塞人骄傲地与普通民众保持距离,但又未远到让旁人听不到他的话语。

他的祈祷开篇还算得体(“天主,我感谢你……”),但很快就沦为自夸——他宣称自己不像其他人那样偷盗、不义、奸淫,“也不像这个税吏”。随后,他逐一列举自己的虔敬行为:妥拉要求每年禁食一天,他却每周禁食两次(这在虔敬之人中并不罕见,但明显超出了法律的要求);法律规定对农产品缴纳什一税,他却将自己全部收入的十分之一捐献出来。这些行为本身值得称赞,但这位法利塞人却大肆宣扬,以此助长自己的骄傲,将自己与他人区别开来。

反观税吏,他与人群保持距离并非出于骄傲,而是源于谦卑。他捶着自己的胸膛,简洁地祈祷:“主啊,求你怜悯我这个罪人!”此处的“怜悯”并非弥撒开篇我们常诵念的“厄里森”(eleeson),而是一个罕见的词汇“希拉斯特提”(hilastheti),与赎罪相关的词汇同源。《路加福音》的原始读者定然能领会其中的深意。与法利塞人不同,税吏完全投入到圣殿的礼仪中。他的祈祷实际上是在说:“愿这赎罪的功效临到我这个罪人身上。”

耶稣结尾的话语——“我告诉你们:这人回家去,成了义人,那一位却不然”,突显了盟约团体的背景。因为“成义”意味着与天主建立正当的关系,忠实于盟约中的各种关系。这也为故事的引言提供了注解,路加明确指出,耶稣是向那些“仗着自己是义人”的人讲述这个比喻。换句话说,这个比喻的针对对象是那些愚蠢地认为自己的义德源于自身行为而非天主恩宠的人。他们将信心更多地放在自己身上而非天主身上,从而动摇了自己与天主及团体之间盟约关系的根基。

关注这个比喻的背景和用语,并不会改变其结尾明确阐述的核心要义:“因为凡自高的,必被贬抑;自卑的,必被高举。”但这些背景和用语让我们准确理解了“谦卑自下”的真正内涵:即在盟约团体中找到自己的位置,承认自己需要唯有通过天主的宽恕才能获得的正当关系。我们自身的行为无法开启这种盟约关系,恰恰是这种盟约关系召唤我们以行动彰显并践行对天主及邻人的忠诚。

默想问题:在我自身的宗教实践中,是否存在可被称为“自我称义”的行为?