当巴黎的钟遇见苍山洱海,记传教士植物采集的大理独行岁月

发布日期:2025-11-18 | 作者:城鹊雾隐 @ 微信公众号:城鹊一份来自滇西北的邀请:2025教会禧年,与我们重走这条“传教士之路”

大理 茨中 盐井 白汉洛 重丁,重走传教士之路 | 滇西北小众旅行招募

香格里拉 盐井 雨崩 茨中 丙中洛 | 滇西北小众旅行,青少年常设行程

咨询行程:15133676127(同微信)

——————————————————————————————

下文已获作者及首发微信公众号“城鹊”授权转载,点击此处查看原文链接。

本页面责任编辑:于博(15133676127)。

花园世界里拥有我们期望的颜色,且已然书写和梦想着。最纯净、最深的黑色总是在寻找,纯粹的蓝色也以各种形式被梦想着,即使是花朵中的绿色也会引起那些渴望的人艳羡,比如紫牡丹(Paeonia delavayi Franch)总让世间惊叹于栗色的深度和纯度。

神父常独行于苍山与洱海及森山高岭,见过白雪,看过风花,领过大风,亦有来自异域的危险。在大理的十五年间,神父专注于记录当地的人和植物,对植物学的执着追求与传教使命完美融合,他几乎走遍了从大理到洱源再到鹤庆和宾川的无数山岭,采集了超过二十万份植物标本。

德拉维神父(Père Jean-Marie Delavay)1834年12月28日出生于阿尔卑斯山的雷盖茨,少年时期最初在梅兰的小型神学院(安纳西)学习植物学。1893年2月4日的信中,展现了他对上萨瓦地区植物学界的深刻了解。离开神学院后,担任了六年的萨瓦省两个山区教区的助理传教士。神父深入探索了北萨瓦地区的植物群落并采集植物标本,据记载,他发现了十一个此前未被记录的植物分布点,例如阿隆齐耶拉凯勒的那不勒斯风信子变种萨莱西亚努姆、拉图尔内特的西斯廷紫花地丁、乔利山的植物叶状草等(弗拉马里1929,第98页)。

显然,在前往中国前,神父已是专业的高山植物采集专家。这段履历为他后来在云南(滇西北)的植物采集工作奠定了基础,使他能够将所学的高山植被知识应用于云南高原地区。

或许有人疑惑,那时最初以传教为天职的传教士,为何同时将身心转向不同的方向,比如德拉维神父为何十几年如一日一丝不苟地搜集植物标本?在此必须注意到,当时还没有系统化的使徒传教组织架构,传教活动往往依据实际情况临时组织,其创立与运营需要官方机构或私人资金支持。故此,神父转向植物学考察情有可原。此外,当时科学界意识到传教士们在世界各地的广泛存在具有重要合作价值,传教士们的职业使命本就注定要进行探索、地理考察、语言研究以及风俗民情调查。正因如此,便有了合作基础。

早在1882年,传信部曾向前教宗良十三世呈递函文,陈述与解释共同参与“搜集有助于阐明各国自然历史之资料,尤当注重植物学、矿物学及动物学等方面的研究”。并表示外界允诺为参与的传教士提供基础训练与实用建议,助其肩负起此新使命。

据悉,自1884年起,德拉维神父从巴黎博物馆获得2000法郎/年的津贴。在1886年5月19日信中神父直言经费丰厚,实际开销并不至此数目。需要强调的是,勿论如何,神父的使命首先是传教福音,用其友人话说,

il aimait la botanique, mais ce n’était pour lui qu’un hors d’œuvre de

prédilection.

随后,神父经越南海防进入桂地(广西百色),他先是在海南岛工作一年,随后转赴北海涠洲岛和东兴市东兴镇名村罗浮村地村子开展传教活动。至今,当年所建教堂依然在开放使用中。

没有植物是微不足道的,也没有花或叶是可忽视的

据考证,在神父涉足云南前,欧洲仅有四位植物学家曾在云南采集过植物标本。他们分别是英国博物学家J·安德森(J.Anderson)于1868年和1875年两次前往云南西部腾越騰越地区采集,其1868年的标本数量为800份(1875年的具体数量不详);第二位是W·J·吉尔(W·J·Gill)于1877年在云南西北部、西部的德钦德欽地区及大理地区采集(标本数量不详);第三位是匈牙利学者B·C·塞切尼(B·C·Szechenyi)于1879年在云南西北部、西部的中甸中甸地区及大理地区采集(标本数量不详);第四位是英国博物学家W·R·卡尔斯(W·R·Carles)于1881年在昆明地区采集。

1880年,神父离开广西启程返回法国接受疗养,遇见有名的植物学家谭卫道神父(Père Armand David),后者说服他将植物藏品送抵巴黎博物馆,由植物学家阿德里安·弗朗谢进行研究。

次年九月,传教会决定派其前往云南传教,历经三个月的海上航行后,于1882年初抵达上海,随后乘船沿长江而上,三月抵达盐津县成凤山附近的传教会总部。他在那里停步两月,而后徒步两个月,于七月抵达大理市以北五十公里处的基督教村落大坪子,后期于此留居十年。并负责该村福音传教负责人八年,直至1890年中旬因重病离开。

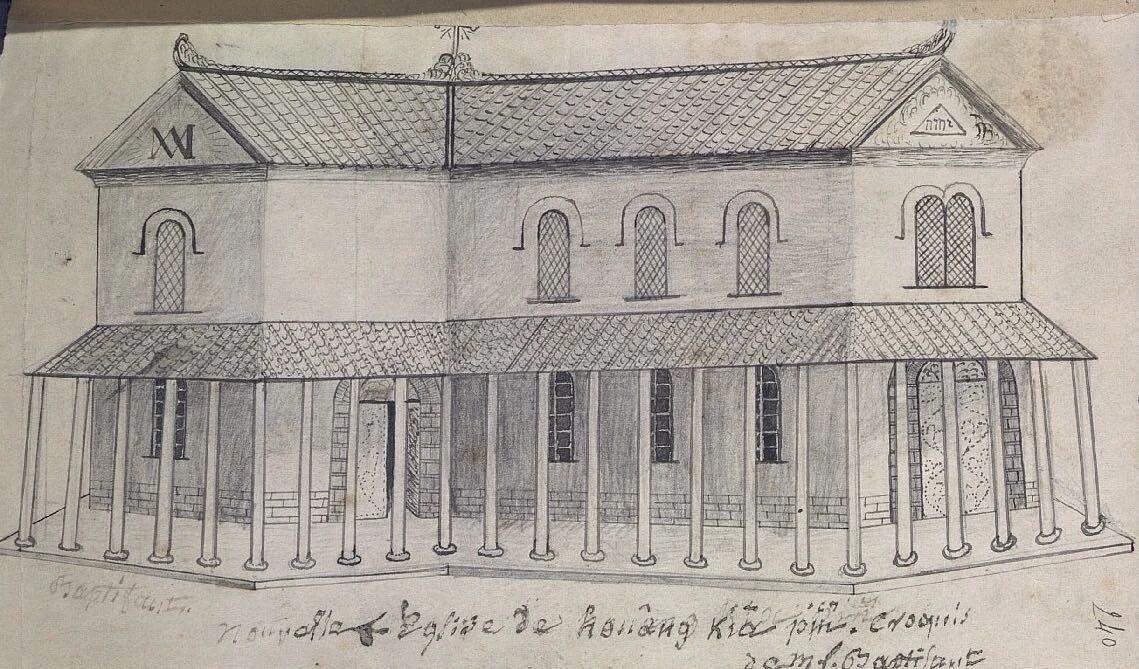

教堂(大坪子)素描,作者不详

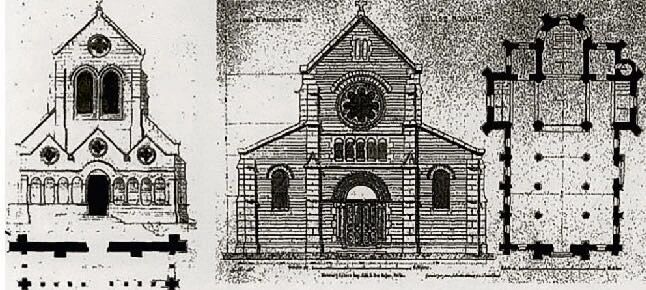

法国传教士在中国服务的小教堂的建筑板(曹伦2003年,p. 13)

大坪子(村)位于大理市东北50公里处。 由巴黎外交使团(MEP)神父于1835年创立,直到1925年,然后将其传递给Betharramites(伯大伦耶&稣圣&心会)。在云南天主教的早期,大坪子在教会福传的中起到关键作用。如今只剩废墟沉默。

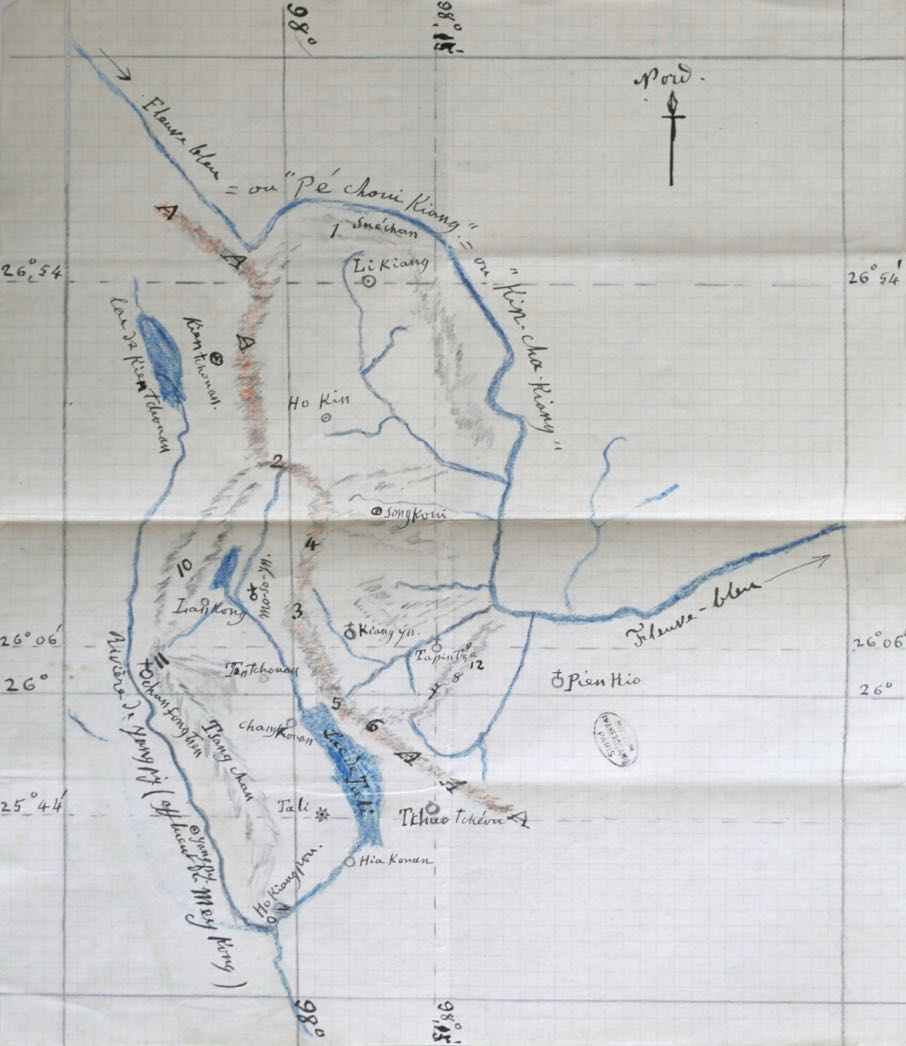

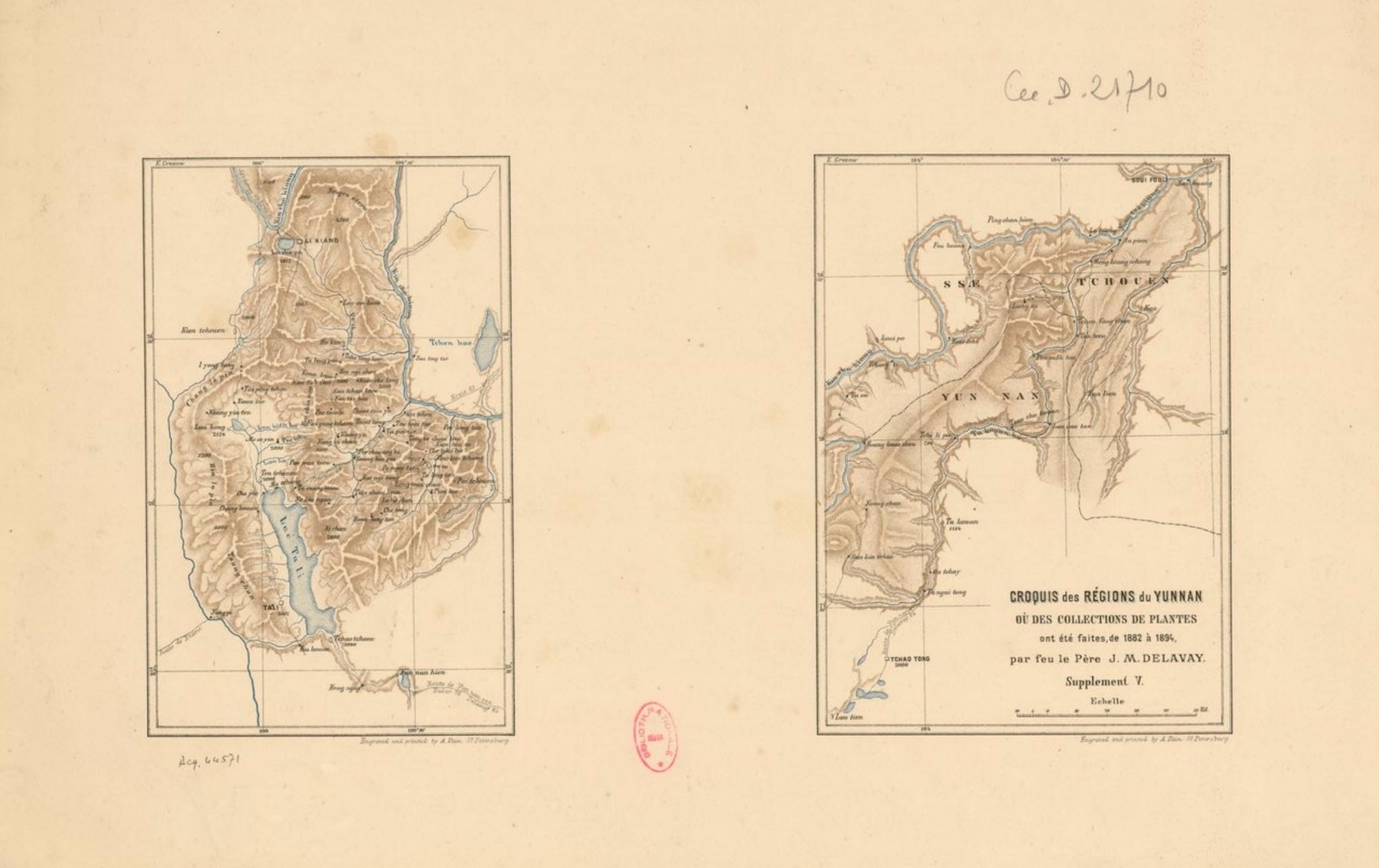

神父在云南的标本采集主要区域(1882-1895年):区域1:云南传教总部;区域2:大坪子宗座监牧区;区域3:蒙自;区域4:昆明。

“云南……全境被巍峨群山环抱,那些海拔高达5000米的山峰上,分布着南北走向的深邃峡谷。这片土地堪称“中国瑞士”。得益于独特的地理朝向,此地山谷避开了欧洲曾经历的冰川侵蚀,因此得以完整保存原始植被的繁茂景象。”

During a chance meeting in Hong Kong, I had no difficulty discerning his tastes and aptitudes beneath his modesty, and I later succeeded in persuading him to become a correspondent for our Jardin des Plantes. In recognition of his significant contributions, the Professors have already awarded him a decoration and financial compensation, which will help him continue his fruitful research. (David 1888, 9)

神父被考证是首位到达现今三江并流地区的西方人,在他的标本记录中,大理、鹤庆和洱源交界处的大坪子山区成了中国植物分类学史上一个不大不小的热点地区,研究滇西北植物的人均会对“tapintze”地名印象深刻。

偏翅唐松草 Thalictrum delavayi

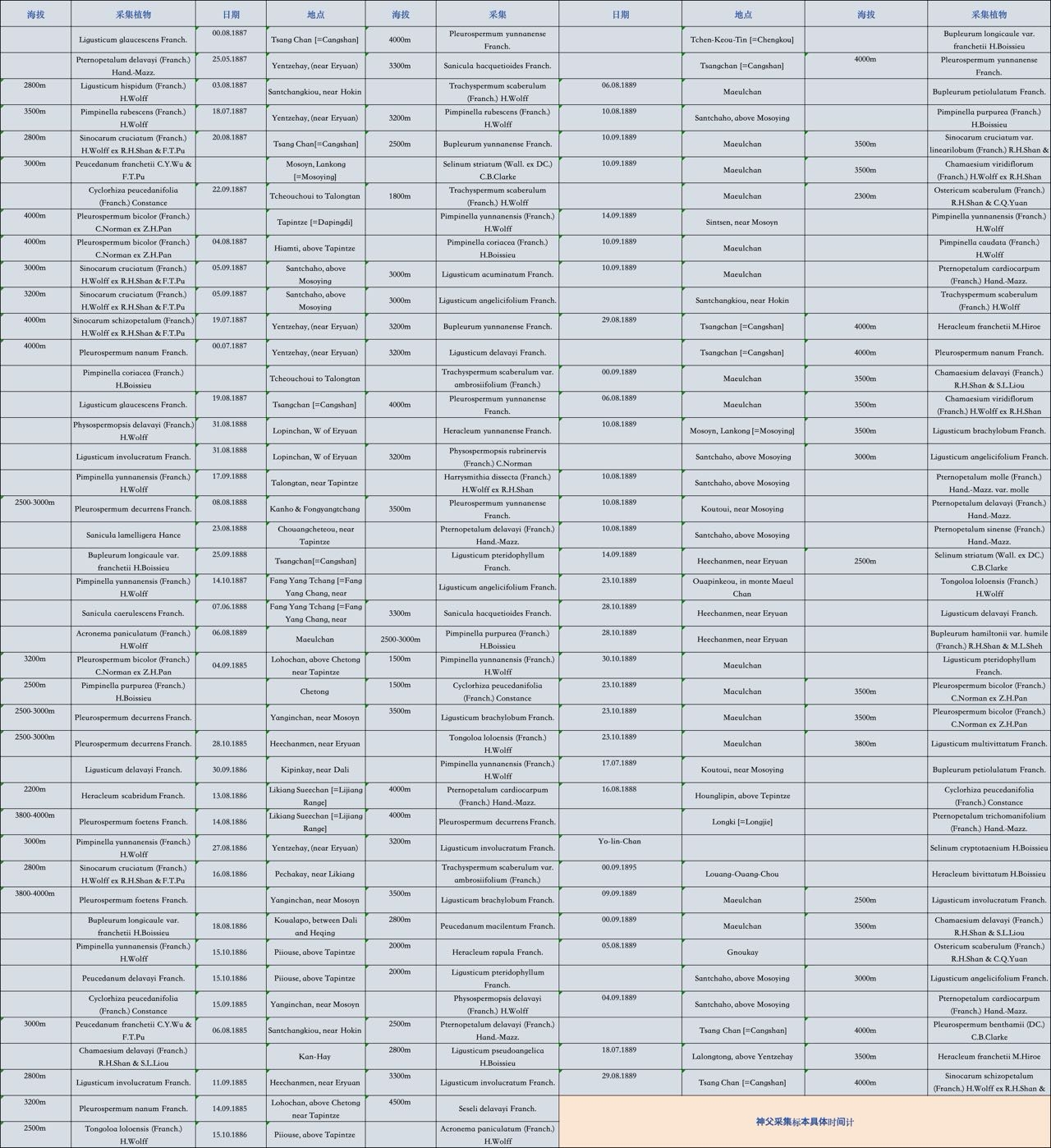

标本采集方法

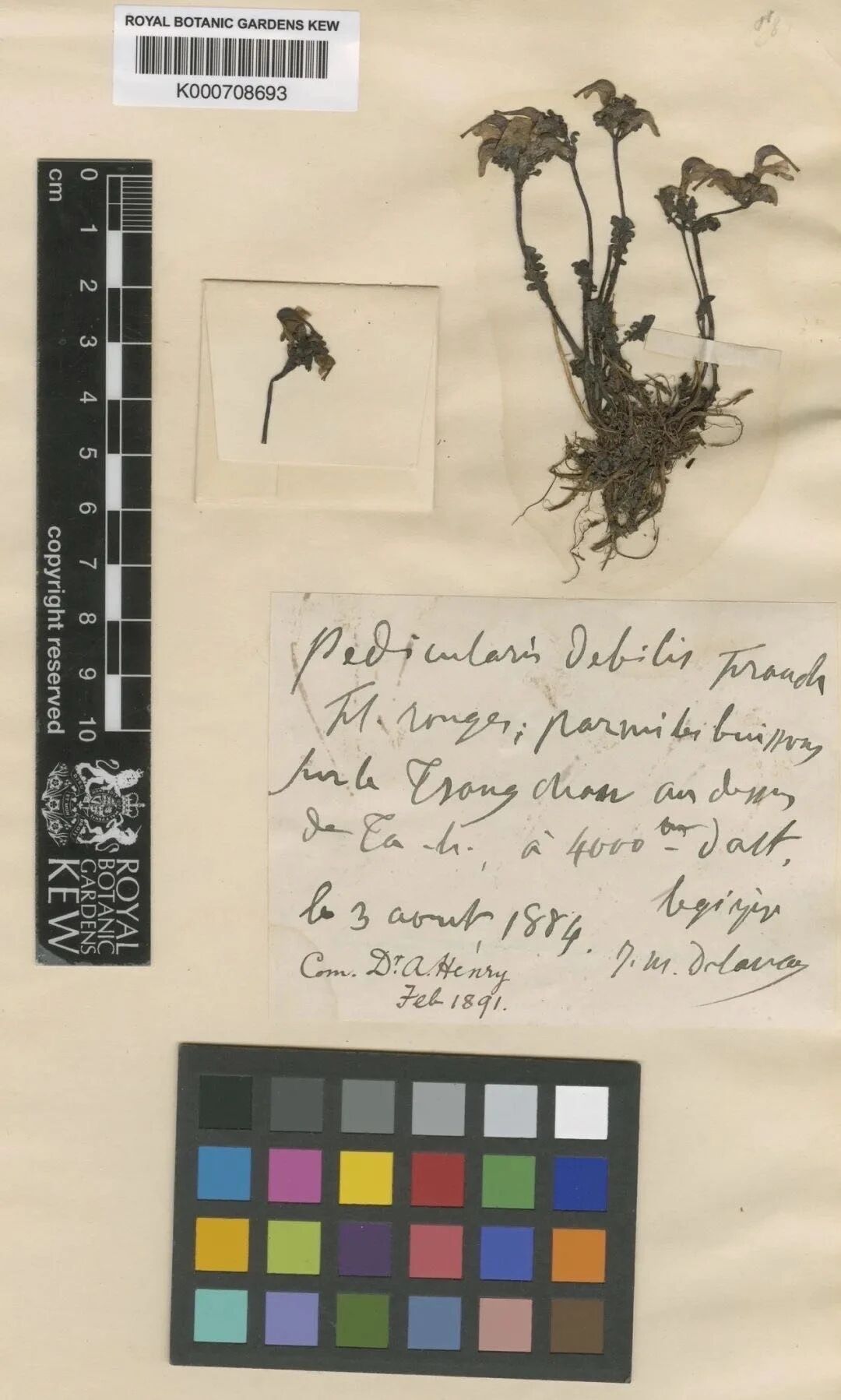

神父使用严谨采集方法,每个物种收集数十个标本。这些标本不仅跨越不同季节、年份和地域,此外细致记录了形态特征的变化,包括植株形态、花朵形态、种子形态乃至根系结构。

神父采集的两份杜鹃花标本,现存哈佛大学植物标本馆和图书馆

神父采集标本的保存条件始终令人赞叹——它们采集自花朵、果实,甚至常连根拔起;标签标注细致入微,每张都带有编号并明确标注来源地、地形特征、海拔高度及花色等信息。正是这些特点,使得法瑟·德拉瓦伊的植物标本集堪称标本馆收藏的典范之作。(弗朗谢特1896a,145)

神父在大坪子使徒区及其周边地区的采集区域(1882年7月至1890年中旬;面积:约100公里×28公里。

地图由神父本人绘制,见于1887年8月13日的信件)

1886年在西藏高原的发现蓝色罂粟花即藿香叶绿绒蒿(Meconopsis betonicifolia),

被喻为高山里的隐士,圣洁的蓝。

弱小马先蒿Pedicularis debilis

“若非神父们在风雨无阻的四季间坚持采集,以及他们为标本精心准备的漫长时光,也许世人对中国西南丰富多样的本土植物群的认识将大打折扣。由于栖息地破坏速度惊人,他们在1869至1914年间发现的许多植物如今早已销声匿迹。正是这些被世人遗忘的神父们,才让大量本土植物得以保存、分类并被系统描述。他们收集的数千份植物标本,为研究者提供了珍贵的中国本土植物图谱,至今仍是植物学家比对自身标本的重要参照标准”。

标本传输路线,一

根据神父信件所述,在云南期间货物运输通常遵循相同的路线,分为四个阶段,耗时六个月或更久。

第一阶段路线:从云南各地——昆明,耗时:大致十五天。昆明云南使馆的采购官负责后续运输事宜。

第二阶段路线:昆明—宜宾,耗时大致二十三天;如陆路运输则三十八天至四十天。

第三阶段路线:宜宾—上海,沿长江约三千km的航运服务。

第四阶段路线:上海—马赛,由欧洲使馆采购部门负责通过苏伊士运河的海运邮件完成运输。在马赛再寄往巴黎。

标本传输路线,二

大理—昆明-蒙自-越南老街-河内-海防港。从海防港京法兰西邮轮经新加坡和科伦坡,接着穿行苏伊士运河,最终抵达终点马赛。

清晨的薄雾笼罩着苍山十九峰,神父挂着背囊,装着采集工具、标本纸和一本已经翻旧的笔记本,沿着湿漉漉的山道往上攀登。苍山的海拔逾3000米,空气变得稀薄,呼吸时能看到白气。神父被一片独特的针叶林吸引——这些树木高大挺拔,树皮灰白,针叶密集而整齐,与过去阿尔卑斯山见过的冷杉截然不同。神父小心地剪下几段带有球果的枝条,用标本纸仔细包裹,并在笔记本上记录:……海拔3200米,苍山冷杉,针叶背面有两条银白色气孔带,球果圆柱形,苞鳞外露……。苍山潮湿多变的气候容易让标本发霉。神父用油纸包裹,并放入装有石灰的锡盒,随着其他采集品一起,被送往巴黎自然历史博物馆途中。先由马帮运至昆明,再经红河水路至越南海防,最后搭乘法国邮轮,历时近一年才抵达欧洲。次年1899年,Adrien Franchet在研究标本时,确认全新的冷杉。

昔日困境

我再也无法离开这片土地了

事实上,标本的采集工作进度的确是曲折的,神父在进入丽江之初,由于他传递是福音(当地人理解的外来好的神祇),且神父治疗赠药给病患,待人和善,给在大多数当地原住民印象是友善并且愿意接待神父。只是,当他们看见神父在山上采集植物,害怕山上的神灵比如玉龙雪山会被冒犯且影响他们的一年的食粮收获。

最终,神父被迫离开。

1883年,满清与法国因东京(今越南北部)问题爆发的战争(1883-1885年),严重阻碍了法国人的活动范围,清廷当局甚至对他们的行动自由设限。

除了在丽江高山地区进行过一次采集外,他的植物采集工作始终与宗教传教活动同步展开,无论旅行目的为何,也不论其使徒辖区位于何处。从植物标本标签上的日期和地名可以看出,这些采集活动与其驻地大坪子及管辖的基督教社区有着密切关联:他采集的大部分植物都来自这些区域及其周边地带,以及往来于这些地点之间的路线。关于这一主题,让-马里·勒吉尔谢(1828-1907)在撰写的讣告中留下了珍贵回忆,特别是关于神父1882年从昆明到大坪子的首次长途跋涉——他们共同完成了近一个月的旅程。

“德拉维先生是位杰出的植物学家,他常会下马去采摘那些引起他注意的花朵。作为传教士,他懂得如何把握最佳时机进行灵修:因此,每当我们抵达驿站时,他总能获得上帝的恩宠。在等待我们简朴晚餐时,他会心满意足地向我展示装满珍贵花卉的旅行袋。[...]他对植物学充满热爱,但对他而言,这不过是一项令人愉悦的业余爱好,只不过是以超凡的精神追求着它。(勒吉尔谢1896,356)

重返云南离世

这里的冬季对我而言已成了致命季节

此时,神父的健康状况恶化,早在治疗病人时会接触腺鼠疫(1886年),他一生都会虚弱,并且逐渐失去视力,常患有疟疾贫血。在比利牛斯山脉的蒙贝通疗养院休养了一段时间后,又前往萨瓦省补充体力,此时的他,一只手臂接近瘫痪。而且,不知为何始终无法适应故土的气候,尤其是在冬日。他希望返途云南。

对云南的怀恋、对植物学研究的执着追求,让他再也无法置身于云南之外。神父家族格言:De via, ne dévia【走正道,不绕弯】。家族成员一旦踏上圣洁之路便立誓n永不偏离。而今,其内弟是已然祭坛前长眠,胞妹蒙面而逝!神父最终亦将同他们一样,追随家族精神之路......

作为传教士,传播福音是首要的使命,他曾说,比起要在山中寻找珍稀的植物,我立刻优先去帮助需要我的基督徒。

Thalictrum delavayii,Chinese meadow-rue 中文名:偏翅唐松草系

所以,什么时候回云南?是神父最急切的事情。“我被瘟疫压倒了,被消灭了,以至于我很难站起来。我不知道我什么时候能真正回去工作。”

1893年10月29日神父离开法国,于1894年2月20日重返云南,先后抵达昆明和大理,沿途持续采集草药并培育新苗。

很快,时间来到次年12月,那是神父在尘世的最终一刻,他再次通过蒙自运送了7批标本,并在随后前往大坪子山进行勘探,返程时身体已极度虚弱。但即使如此,神父仍坚持为当时的病患提供医学治疗。

12月31日,昆明,至此,在德布伦医生的陪伴下,J. M. delavay神父进行了临终告解后,离世。

1882年-1894年在滇采集草图,神父本人绘制

每年五、六月间,季风暴雨便席卷云南,雨势滂沱持续至深秋。德拉瓦神父常在风雨中艰难前行,强风将他吹得弯腰驼背。在高海拔地区,这些雨水更是带着刺骨寒意。

其余经历:施救被俘虏的越南奴隶

我为这份好工作而负债。

早在1872年5月,神父当时正在广西北海服务传教,发现满清人贩卖安南人(即越南人)到广西的恶劣行径,在对友人信中言及:

Je veux dire de la traite des Annamites par les pirates chinois. Dans le port de Pak- Hoye(北海) où le trafic semble principalement se concentrer. C’est par centaines que chaque jour ces malheureux (de jeunes garçons et surtout de jeunes filles et des femmes) sont vendus et dirigés sur différents points de la province. » (Lettre du 15 mai 1872, au P. Osouf, depuis Houi-Tchéou)

为了拯救这些可怜的人,神父四处筹集资金以求将他们还以自由身,他说:我现在正在招募这里的基督徒来买两三个可怜的基督徒,但我们的基督徒远不富有,他们付出很少,付出很少,对我来说,我为这份好工作而负债。”(1872年5月15日)。

同时,他向MEP和广州方面的神父及法国驻外机构求援。自在南方传教以来,神父尽可能地为获得自由身的安南人的命运着想。

Le rapatriement est en général réservé aux femmes annamites déjà mariées dans leur pays : « Celles d’entre ces chrétiennes qui ne sont pas mariées peuvent, si elles veulent, se marier à des chrétiens d’ici qui me rembourseront, en tout ou en partie, le prix de l’achat, ce qui permet d’employer la même somme à en racheter d’autres. Mais assez souvent elles ont leur mari à Annam ; ainsi sur huit que nous avons rachetées cette saison, quatre étaient mariées, dont deux ont été rapatriées. » (Lettre du 8 octobre 1872, au P. Osouf, depuis Houi-Tchéou)

耶稣因行路疲倦,就顺便坐在泉傍;那时,大约是第六时辰。有一个撒玛黎雅妇人来汲水,耶稣向她说:“请给我点水喝!”那时,他的门徒已往城里买食物去了。那撒玛黎雅妇人就回答说:“你既是个犹太人,怎么向我一个撒玛黎雅妇人要水喝呢?”原来,犹太人和撒玛黎雅人不相往来。耶稣回答她说:“若是你知道天主的恩赐,并知道向你说:给我水喝的人是谁,你或许早求了他,而他也早赐给了你活水。

——THE END